2024年10月23日,澳大利亚悉尼大学考古系、中国研究中心高级研究员贾伟明先生受邀为山西大学考古文博学院师生带来了题为《游牧考古与游牧社会-以欧亚草原史前古学研究为背景》的精彩讲座。本次讲座由王炜林教授主持,在考古文博学院学术报告厅举行。

讲座伊始,王炜林教授对贾伟明研究员的到来表示热烈欢迎及衷心感谢。随后,贾伟明研究员重点从民族考古学与游牧考古、欧亚草原的史前游牧考古、新疆西天山游牧的起源与游牧社会三部分进行阐述。

一、民族考古学与游牧考古

首先,贾伟明研究员简要介绍游牧考古及民族考古学概念、缘起,回顾民族考古学历程。

西方上世纪七十年代“过程考古学”兴起,提倡民族志阐释史前遗迹的形成,促使了民族学考古学的诞生。张光直先生明确提出民族考古学是“过程考古学”的重要组成部分,成为史前“非农业社会”考古学研究的基础。非农业社会的民族学、人类学调查在美洲、澳洲、非洲和东南亚等地兴起,其中包括欧亚草原中季节性居住的游牧民族。

新中国自建国以来民族学、人类学调查从未停止,包括对游牧社会的民族志的调查和整理,大大地促进了史前考古学和游牧考古研究。

21世纪是游牧考古的发展阶段,但相较而言总体滞后,研究被边缘化有以下几点原因:其一,“农业起源”被认为是“文明起源”的唯一前提, “畜牧业和游牧起源”对“文明起源”的作用被弱化;其二,“畜牧业晚于农业”“畜牧业是从农业部落分离出来的”等观点忽略了独立于农业经济之外的畜牧经济和游牧经济起源的特殊性;其三,对游牧社会认识较片面,误认为游牧社会没有固定居址,游牧研究多基于史料和墓葬材料,而西北大学的王建新教授早已在考古实践中提出游牧民族有自己的固定居址。

谈及西方过程考古学与民族考古学,贾伟明研究员选取菲律宾吕宋岛尼格利托人、澳大利亚土著人、非洲博茨瓦纳的科伊桑(昆申)人进行西方非农业民族志举例。这些非农业民族的民族志材料是认识史前社会不可或缺的参考材料。

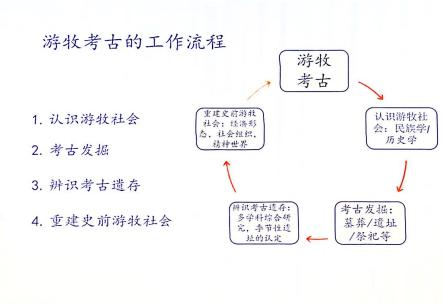

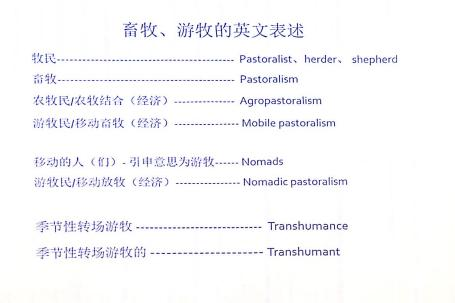

此外,贾伟明研究员简要总结游牧考古的几大工作流程,同样包括认识游牧社会、考古发掘、辨识考古遗存、重建史前游牧社会这四部分,并为大家列举了“畜牧、游牧”在各情境中的英文表述以及其推崇的几位西方游牧考古学家,还向现场同学介绍了澳大利亚游牧考古学家罗杰·克里布所著的《游牧考古学》一书。

二、欧亚草原史前游牧考古概述

欧亚草原指欧亚大陆的北部,欧亚大草原及高原地区,其从匈牙利、土耳其,一直向东延续到我国黑龙江的松嫩平原,几乎横贯欧亚大陆。特殊的地理位置及气候条件使其为游牧业起源在环境上起到了支撑作用。

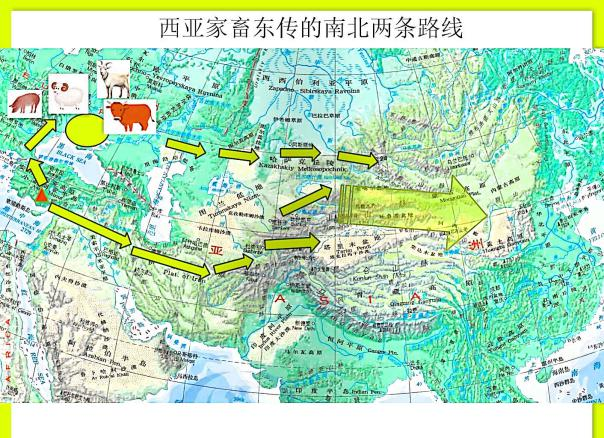

谈到游牧业、畜牧业,离不开牛羊马。贾伟明研究员从家养牛羊的起源和传播说起,由土耳其加泰-恰塔户尤克(7500–6400BC)这一农牧业文明的代表遗址开始,分别介绍西亚家畜东传的南北两条路线。

而在欧亚草原的畜牧文化和游牧起源各因素中,贡献最大的就是颜那亚文化。颜那亚文化由库库坦尼文化与伏尔加河下游采集渔猎文化碰撞形成,其文化特征包括有主要饲养牛羊、食用马奶、掌握金属(红铜)冶炼技术、有实心轮子的四轮车、有季节性营地及骑马放牧等。

另外,贾伟明研究员重点列举内亚山地走廊的哈萨克斯坦大利和塔什巴遗址、吐祖赛遗址等几个游牧考古实例,介绍其文化分期、发现器物及作物等内容,并借助当地牧民放牧场景、被草掩盖的遗址、大角羊图案岩画等图片,与现场同学互动交流。

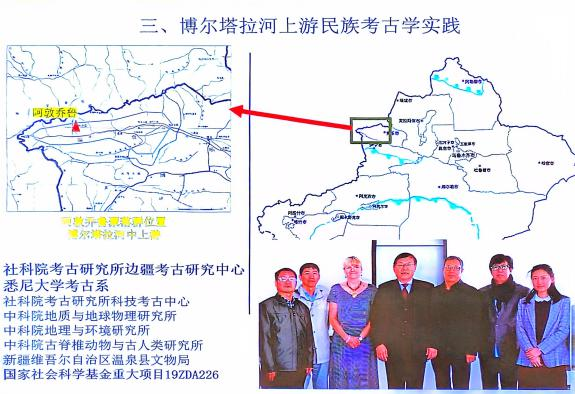

三、博尔塔拉河上游民族考古学实践

最后,贾伟明研究员重点介绍团队在博尔塔拉河上流进行的民族考古学实践。

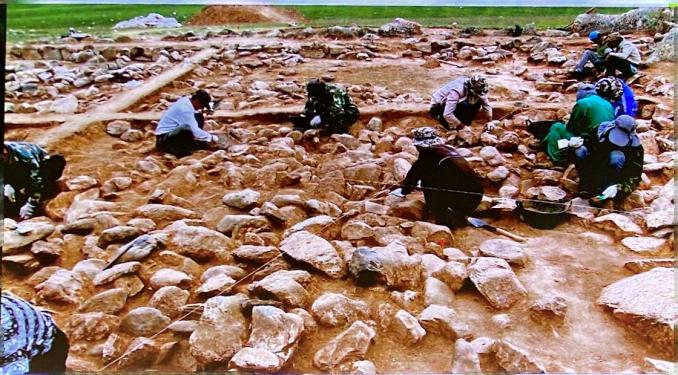

阿敦乔鲁聚落群位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州下辖温泉县,阿敦乔鲁的地理环境为自然的垂直分布,自上而下分别为永久冰川、高山草原、高山森林、山地草原、荒漠草原、冲击平原荒漠草原、河床湿地。其中阿敦乔鲁遗址的房址F1的规模和复杂结构都十分值得注意。F1为长方形大房子,用双周石头砌筑,南面门道清晰,后面有两处延伸的建筑。

谈及在新疆第一次发掘这样的“石头迷宫”遗址,贾伟明研究员表示“作为第一个吃螃蟹的人”,团队发掘过程非常小心,所以发掘速度惊人的慢,“这些石头我们都编号了,如果以后想重现,我们可以做到。”

如何了解畜牧和游牧社会的经济形态?团队经过几年考古民族学调查,寻找传统经济模式与聚落形态,在不同海拔找到了各季节性营地,总结为四季三地转场放牧,这也就是欧亚草原广泛实行的、典型的四季三地转场游牧形式。

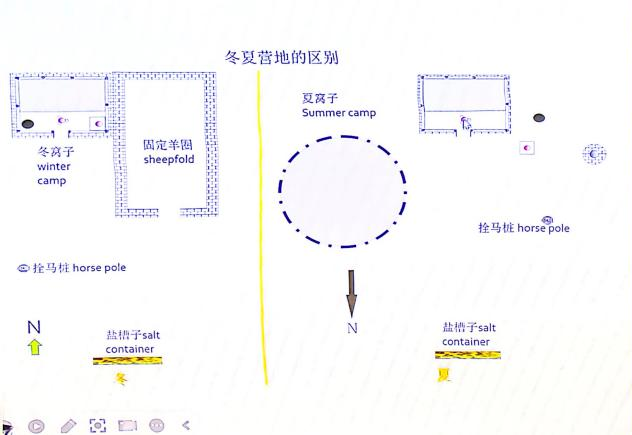

贾伟明研究员详细介绍了冬窝子、春/秋窝子、夏窝子不同的建筑结构及功能,总结四季三地转场游牧经济的主要特征。冬窝子选址在山坳,背风向阳,有固定且墙厚能保暖的羊圈;夏窝子则在水源丰富处,有固定或非固定的通透羊圈;春/秋窝子选在近河谷地带,有带隔间的薄墙羊圈。当然实际情况要复杂的多,还会有多个过渡性的中间草场和窝子。

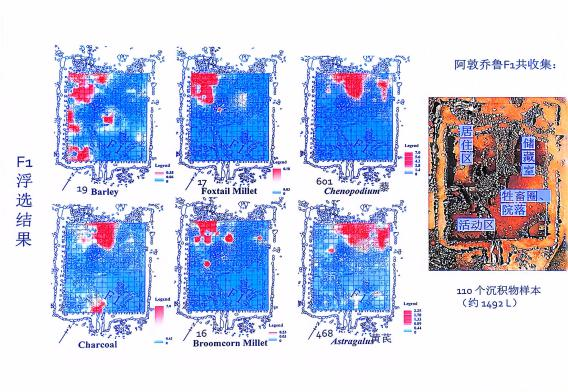

阿敦乔鲁房址F1结构大致分为居住区、储藏室、活动区、牲畜圈及院落四部分。在遗址景观分析、与现代牧民选址的比较中可知,F1与现代冬窝子非常像。将现代羊粪(9月提取)与房址中提取的古代羊粪作比较,结合孢粉浓度低、种类少,与现代羊粪差异大等特征,说明阿敦乔鲁遗址的放牧时间为牧草已结籽、非植物花期的季节。而通过F1内植物浮选所得出的植物种子分布现象,在储藏区大量发现野生植物种子,秋收冬藏,亦可佐证当时F1具有冬窝子特征。这些结论也为阿敦乔鲁遗址冬季牧场的性质提供了直接的植物学证据。

此外,随着与阿敦乔鲁在同一年代范围内的多个高海拔遗址的发现,冬季雪大、交通堵塞并不适合居住、现在为夏牧场等特征,也让高海拔遗址提供了另一个季节性使用证据。至此,通过动植物考古、景观考古、古环境复原、民族考古学的比较,特别是堆积中古植物的季节性特征和高海拔遗址的发现,确定了阿敦乔鲁房址F1是一个冬窝子的结论。

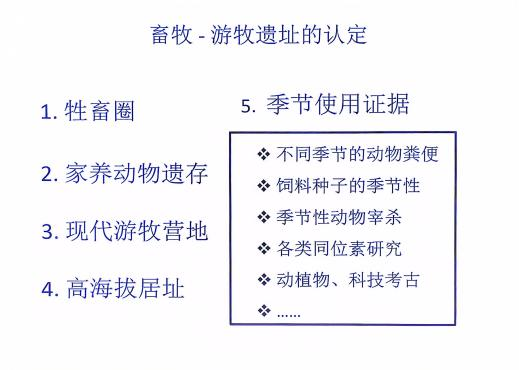

总结阿敦乔鲁聚落群游牧性质的确定,首先是通过动物骨骼鉴定、植物浮选、民族考古、环境考古、古食谱研究从而确定该地为牧业为主的畜牧与农业结合的史前生业。其次,通过景观考古、房址建筑的功能、堆积中的古植物研究、系统考古调查来确定其出现季节性的转场游牧。

通过民族考古学的调查与分析研究,对游牧社会也有了新的认识。将游牧社会与农业社会进行对比可知,游牧社会的自然环境、基础经济、居住方式与农业社会有明显不同;游牧社会也是特殊的“定居”社会,有固定的草场、房子、牲畜圈、村镇、祭祀地及墓葬区;游牧社会是开放型社会,牧区边界模糊,草场边界开放,领地因寻求草场而扩张。游牧社会的本质是游牧经济,多种方式的畜牧和游牧、一定规模的牧草和农业种植、内外贸易、采集和渔猎支撑着游牧文明。目前为止,纯粹的游牧社会尚未出现,多为混合经济。季节性转场游牧是其基本特征。

讲座尾声,贾伟明研究员总结以下要点:

1.21世纪的民族考古学为认识史前游牧社会提供了重要的理论和方法。

2.游牧社会的特殊性决定了游牧考古研究的特殊性。

3.马、牛、羊的东传为欧亚草原东部带来了畜牧业和游牧。

4.遗址发掘是正确认识游牧社会形态不可或缺的手段。

5.阿敦乔鲁遗址提供了新疆最早游牧社会的证据。

在提问交流环节,贾老师就在场同学所提出的墓葬发掘过程及方法、游牧考古如何对应考古学文化、游牧遗址社会等级分化等问题一一解答,现场气氛热烈。参与讲座的师生通过本次讲座细致了解欧亚草原史前游牧考古研究以及中国新疆博尔塔拉河流域考古学实践,更加深了对民族考古学理论及方法的认识,获益匪浅。

文字:张雪琼

图片:张雪琼

排版:刘伟铭

一审:郭梦雨

二审:王炜林

三审:陈小三