文物承载着历史的厚重,普查追寻着文明的源头。

2024年6月,我在学校参加了相关培训,各地的全国第四次文物普查也正如火如荼地开展着。回到家乡后,我便迫不及待地投身到“四普”的实地调查、信息核查以及资料整理等工作中去。

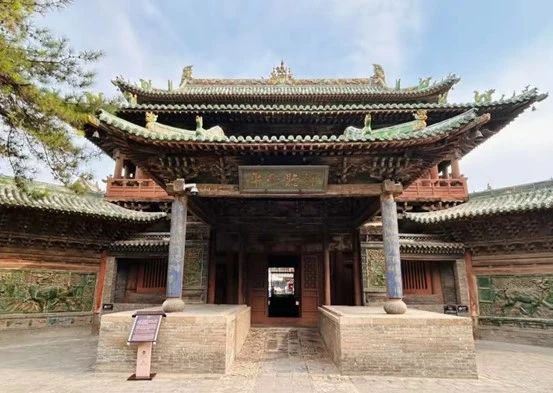

在对“四普”资料进行室内整理的过程中,我对文物内涵有了更加全面的认识。一张张照片留下了它们的影像,一段段文字记录着它们的特征。有些殿堂外表残破不堪,其内却有精致的垂花柱;有些民居墙体盐碱化严重,门楣上精美的彩绘却令人惊叹;有些遗址地表荒草丛生,却能采集到独具特征的彩陶片……高耸的石塔、庄严的宗祠、苍劲的石刻、富丽的教堂,无一不述说着历史的魅力,无一不感叹着文化的流长。读懂一个人需要深入了解他的灵魂,文物亦是。随着普查工作的进行,我逐渐领悟到了我们进行文物普查的意义,不仅仅是看到、听到,更重要的是记录当下的文物保存现状。

在对出土文物进行清洗时,我亲手抚摸到了在新石器时代考古课程中,大家争先恐后想要一睹为快的陶片。曾经只在书中图片上看到的陶片,被我捧在手中,细细观察它的纹路,与千年前它的制作者共鸣。绳纹、弦纹、附加堆纹;灰陶、黑陶、彩绘红陶;口沿、鋬手、陶器底部……这一刻,我明白了历史文明的意义:它让我们知道,我们从何而来。

在“四普”实地调查天一渠管理局旧址时,我寻遍各版《榆次县志》,并没有发现任何与天一渠管理局位置有关的记载,只表明使赵及周边16个村在元朝至雍正二年(1724年)到民国六年(1917年)的600多年里“四引涧河水” “七开天一渠”的水利工程壮举。后来我在网络上继续寻找相关资料,找到了纪录片《纵横古今话使赵(二)之天一渠》,其中提到了天一渠管理局的由来及发展。经多方周转,我联系到了阎锡山的后人,收集到旧照片、旧资料以及口耳相传的故事。最后确定,原来“三普”公布的“常凤岐大院”就是“天一渠管理局旧址”。这使我充分认识到了理论需要实践支撑的道理。许多在文献中找不到的资料,可以在民间的传承中追溯渊源。

在这次机会难得的文物普查工作中,我对榆次区的文物现状有了更进一步的了解。但遗憾的是,我所接触到的文物,仅是榆次区丰富文物中的一小部分。我坚信在未来会有更多机会去全面了解榆次区的文物。“四普”工作还在热火朝天地进行中,恰似我们对文物的热情,永远不灭。

文字|葛旭洋

图片|葛旭洋

一审|李姝锦

二审|任 婧

三审|王小娟