四月的平遥古城,春风拂过青砖黛瓦,历史在檐角悄然低语。4月7日,山西大学考古文博学院56名文物全科生带着测绘仪器与热忱,走进这座千年古城,开启了一场“与时光对话”的文物建筑测绘实习。他们兵分三路,深入武庙、火神庙与吉祥寺,以脚步丈量历史,用笔尖勾勒匠心,在斗栱飞檐间解码古建筑的千年智慧。

本周,同学们主要完成古建筑草图的绘制,包括古建筑的平面图、立面图和剖面图,进一步了解了绘制草图的技巧和要点。

实习感受

王亨

经过前期的学习,这周我们终于正式开始了古建筑测绘工作。我们小组负责吉祥寺天王殿的测绘工作。我观察其结构发现天王殿为面阔三间,进深四椽的单檐悬山顶建筑。我首先负责绘制天王殿的纵剖面草图和平面草图。由于实际绘图经验较少,我认真请教了老师白灰层、夯土、外砌砖的填充画法。老师耐心地为我讲解每一处细节,从线条的粗细到填充图案的疏密,都一一示范,我逐渐掌握了其中的技巧。等到绘制完草图,老师又指出了我纵剖面图中月台与地面的错误关系以及瓜柱和驼峰的错误画法。老师一边在图上圈出错误的地方,一边详细地给我分析错误产生的原因和正确的表现方法,我全神贯注地听着,心里暗暗记下每一个要点。

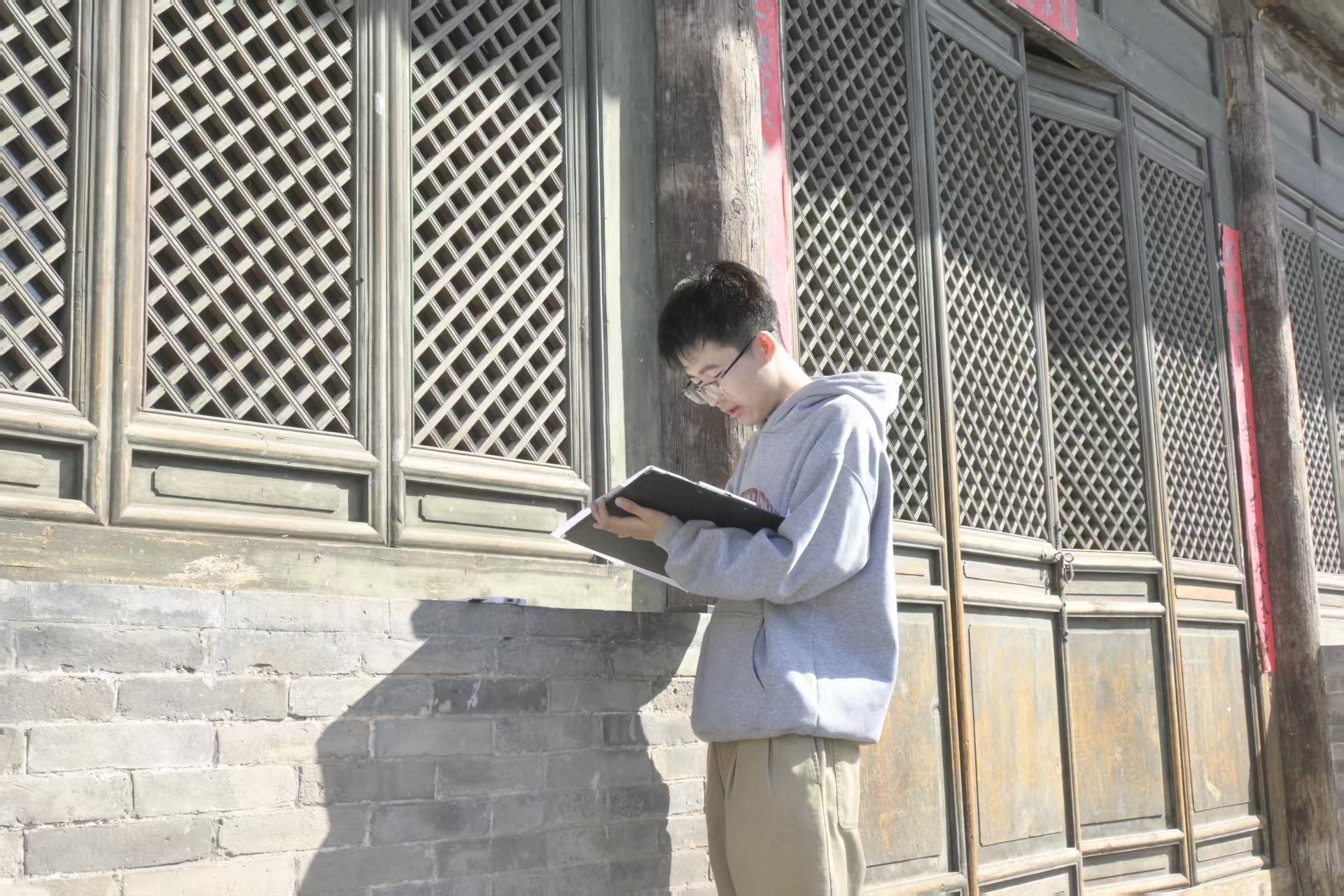

等到完全修改正确后,我开始了平面图的测绘。测绘工作顺利进行,我手持测量工具,小心翼翼地在各个关键点位进行测量和记录。小组成员们分工明确,有的负责记录数据,有的协助我拉尺子,大家配合得十分默契。阳光透过斑驳的树叶洒在我们身上,汗水湿透了我们的衣衫,但却没有一个人喊累。

王瑞峰

站在吉祥寺斑驳的山门前,我第一次真切感受到课本上那些古建术语的重量。实习生活刚过去一周,这座始建于元代的寺庙已然从书本插图变成了立体的存在。每天早上我们便拿着画板和测绘工具走进寺院,在测量配窑的过程中,我发现古建筑远没有图纸上那么规整。每一根梁柱都有自己的“脾气”,有的微微弯曲,有的略带倾斜。但这些不完美反而让古建筑更有生命力。寺庙中常常有来拍写真的游客,除了相机快门的声音,只听得到我们讨论的声音和铅笔在图纸上的沙沙声。这种专注的工作状态,是教室里永远无法复制的体验。在实习的过程中,我发现测绘其实就是一场与历史的对话。那些看似简单的测量数据仿佛成了穿越时空的密码,让我得以窥见古人的智慧与匠心。我也相信这段美好而充实的实习时光,一定会成为我最珍贵的回忆。

王雅琴

在平遥古城吉祥寺的五天测绘实习,让我对古建筑的敬畏从书本落到了指尖。

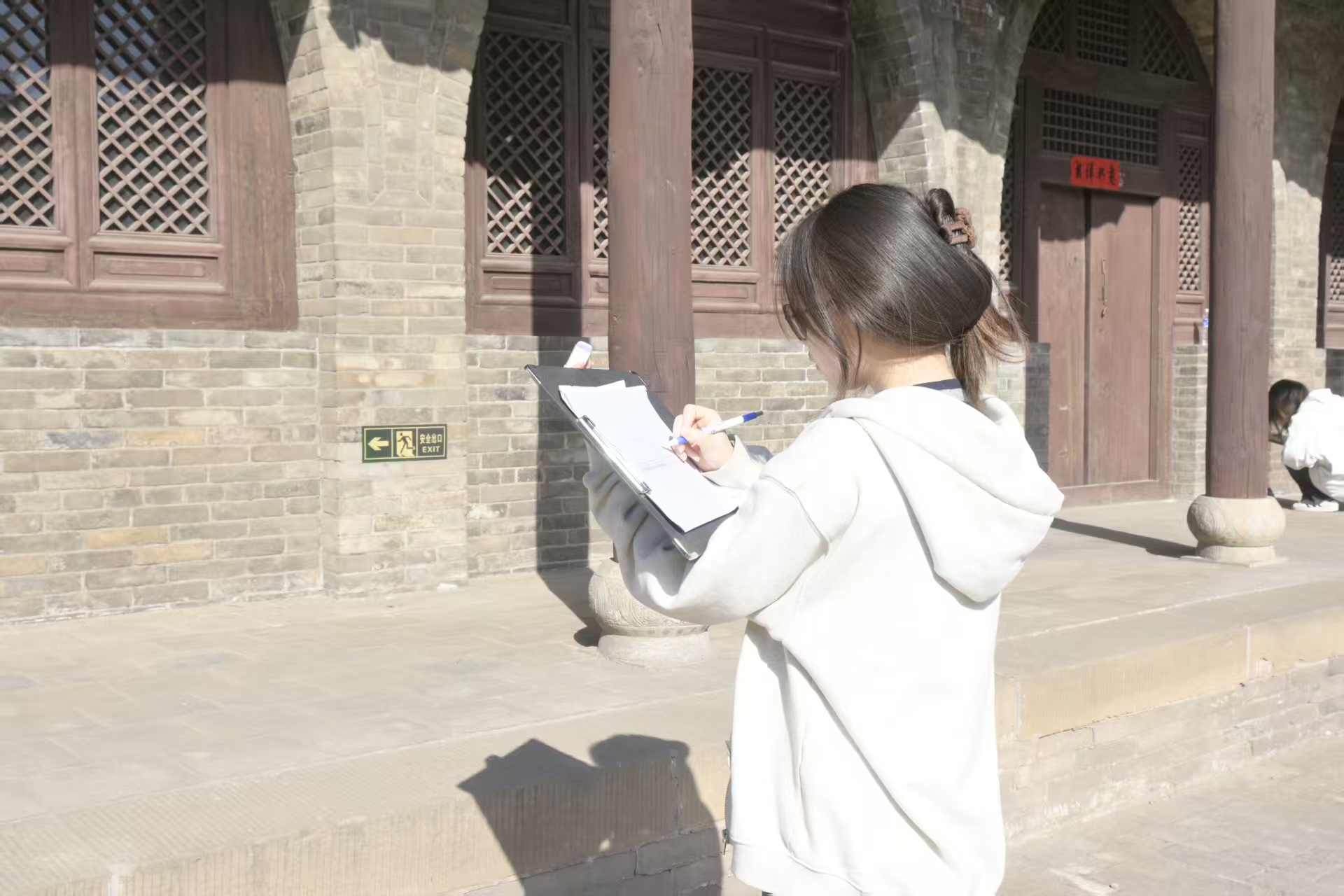

我们小组的任务是测量和绘制配窑的相关草图,包括平立剖面图、窗户和门的大样图等。虽然之前在学校学习过相应的理论知识,但真正动手操作时才发现实际测量比想象中复杂得多。

古建筑的构造并不像现代建筑那样规整,很多地方需要反复测量才能确定准确的数据,尤其是一些结构复杂的构件,必须仔细观察每一处细节才能画得准确。在这个过程中,我遇到了不少困难,比如窗户的横断面图,一开始怎么画都觉得不对,后来才发现是因为没有完全理解它的结构。经过反复观察和老师的帮助,我才慢慢掌握了方法。这次实习也让我明白,测绘不仅仅是简单的测量和画图,更需要耐心和细致的观察。除此以外,团队合作也很重要。我们组在测量时经常互相帮忙,比如一个人拉卷尺,另一个人记录数据,还有人负责核对数据。遇到不确定的地方,大家会一起讨论,确保测量数据的准确性。合作带来的高效让我更加意识到团队配合的重要性。

每天下午离开时,夕阳为吉祥寺勾上了金边,摩挲着手中绘制好的图纸,忽然觉得,我们记录的不仅是数据,更像在替沉默的古建筑发声。或许这就是测绘的意义:以毫米的精度守护文明,让历史在图纸上重生。

王英泓

本以为经过清明前的密集训练,掌握古建筑相关知识和CAD制图技巧后,足以应对古建筑测绘的任务,然而当得知吉祥寺的测绘要求时,才真切体会到自己对于“测绘”二字的理解何其肤浅。

当第一天在庭院中央听到测绘任务需要完成整座建筑从立面到剖面、再到大样图的完整记录时,手中的测距仪突然变得格外沉重。那些在教室里反复练习的测绘技巧,在古建筑的复杂构造面前显得如此笨拙。几乎每一天,测绘本上都画满了经过反复修改的草图。在不知道第几次准备重新绘制时,恍惚间仿佛看见几十年如一日对古建筑进行测绘的梁思成先生。我终于懂得,先生所说的“一麻五灰”不仅是漆作工艺,更是古建测绘者必备的耐心——如同大漆般层层积淀,方能在时光的褶皱里还原古建筑的本真。

从课堂到古建,从理论到实践,这群年轻的“文物守护者”正用专业与热爱,为文化遗产的保护注入青春力量。一砖一瓦皆故事,一测一绘见匠心,他们的每一次落笔,都是对中华文明的深情致意。未来,这些数据将成为古建筑修复与研究的珍贵档案,而今日的汗水,也终将化作守护历史的星光。

文字|尚颖瑞、王亨、王瑞峰、王雅琴、王英泓

图片|古建队

编辑|高璐晔

一审|李雯琪

二审|任毅敏、段恩泽

三审|王小娟