修复室的晨昏在壁画上蜿蜒游走,我们接过时光的接力棒,在千年壁画脆弱的边缘,为残损的画卷织就新衣。接上周的工作进度,本周着眼于直壁壁画展开修复工作。

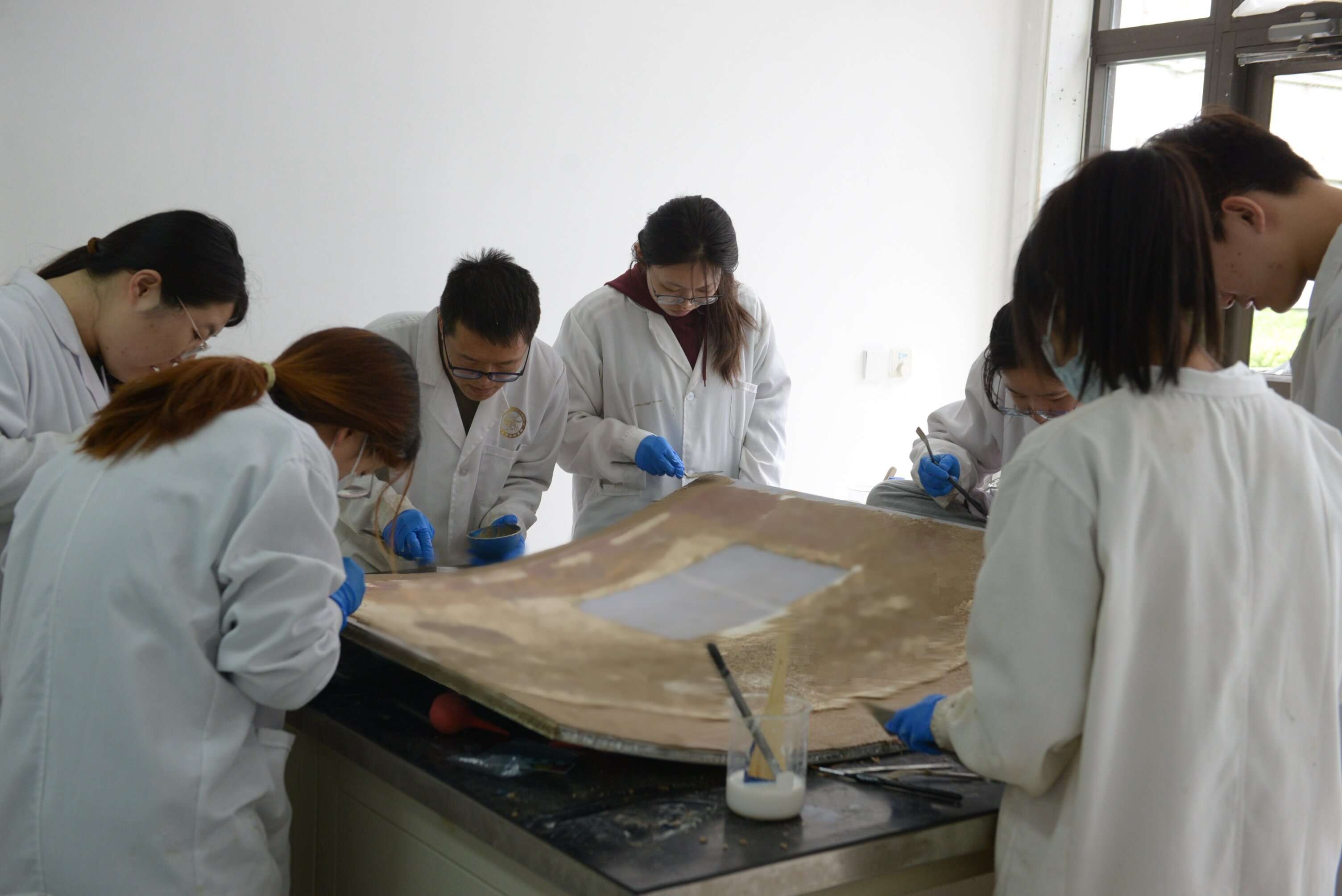

直壁壁画在基本清理完表面的泥渍之后,经过老师的悉心讲解,我们开始为壁画四周制作新的地仗层。在进行修补之前,先使用较细的地仗泥对壁画的边缘进行加固封护:对壁画边缘除尘后涂抹加固材料,之后在涂抹好加固材料的区域上用填补地仗泥对壁画边缘进行封护,增强壁画边缘的强度,同时也可以防止在之后为壁画四周制作地仗的过程中污染到壁画画面。

边缘加固完成后,我们开始为壁画四周制作新的地仗层,修复之前,我们将不同的修复材料按照一定比例进行配比,制作出了修补所用的泥质地仗,制作出的泥质地仗强度略低于壁画本体强度,避免新补材料强度过高而对文物本体造成损伤,同时也更容易在未来必要时将其安全去除。贯彻壁画修复最小干预,最大利用,可再处理的原则。修复材料制作完成后,我们遵循所老师讲授的工艺方法:对壁画除尘后,将粘接材料均匀的涂抹在壁画四周的支撑体上,之后使用修复刀铲取适量地仗泥填补在壁画周边,填补厚度要略低于壁画表明,填补时要注意,第一次填补时和无纺布相接的地仗要压实压紧压平,在第一次填补好的基础上再次填补时要适当用力,制作好的泥质地仗不应太过紧实,否则不便于后期肌理效果的制作。之后利用工具在制作好的泥质地仗上制作出和壁画相协调的肌理,在按压时要轻重交错,使制作出的肌理更加自然、和谐。

之后,我们开始拼对脱落的壁画残块。在对壁画残块进行加固之后,我们对照壁画原本的照片,将这些残块一一回贴到原本的位置,还原壁画的原貌。对于壁画原本就有残缺的位置,使用修复刀为空缺处填补新的白灰地仗,并作出与壁画本体相协调的肌理效果。

老师讲解残缺地仗修补

地仗层修补中

地仗层背部补强及找平

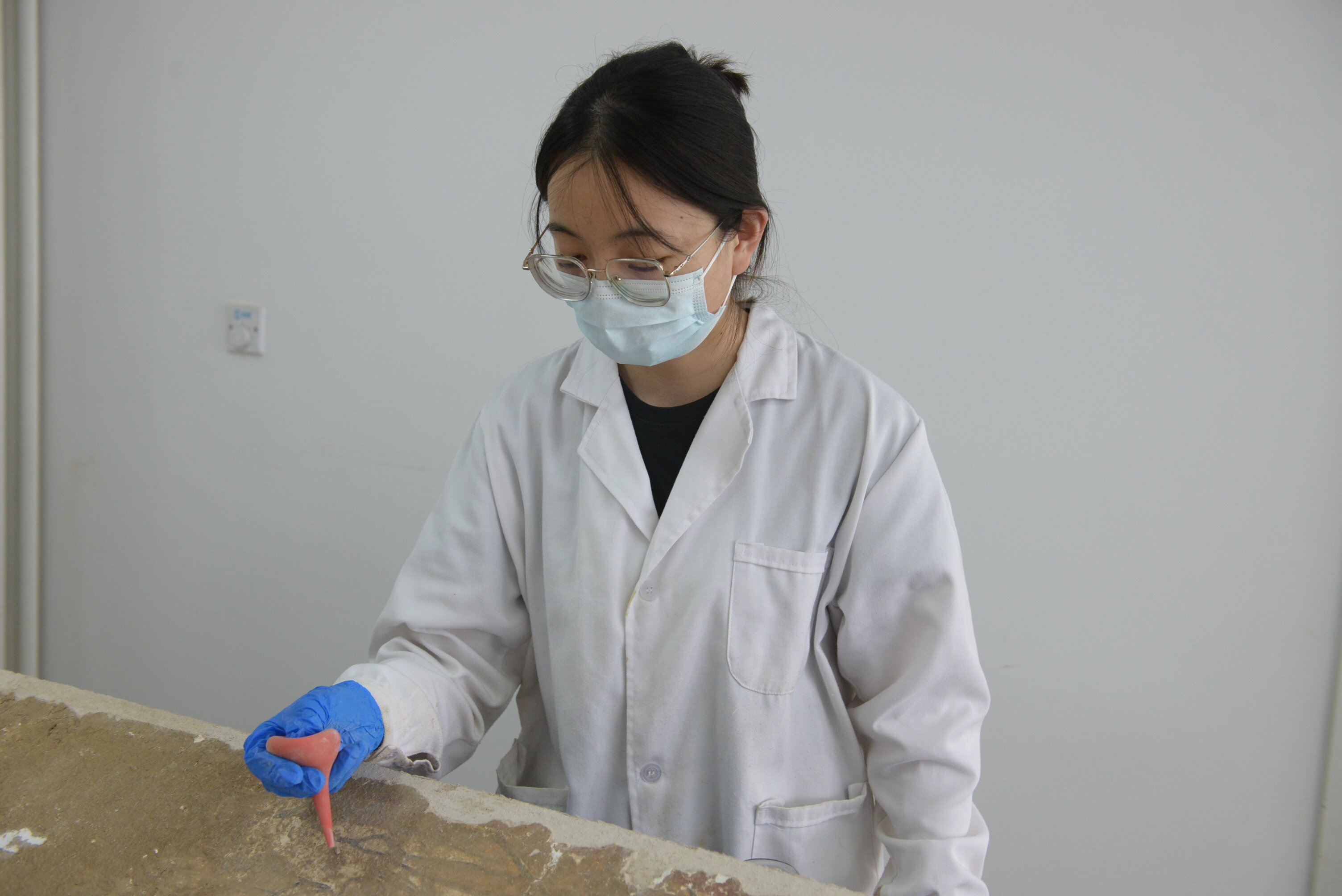

边缘加固中

边缘加固中

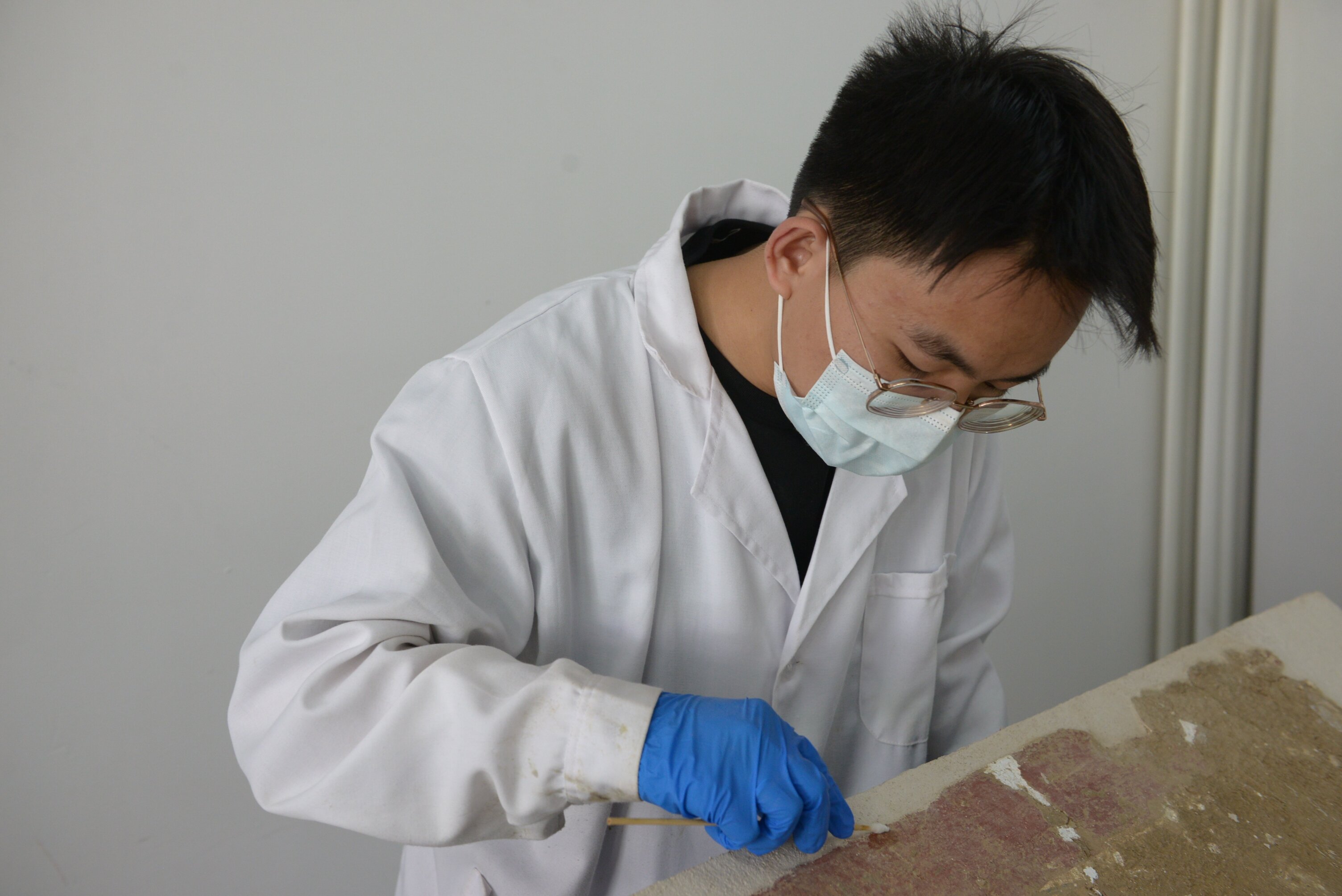

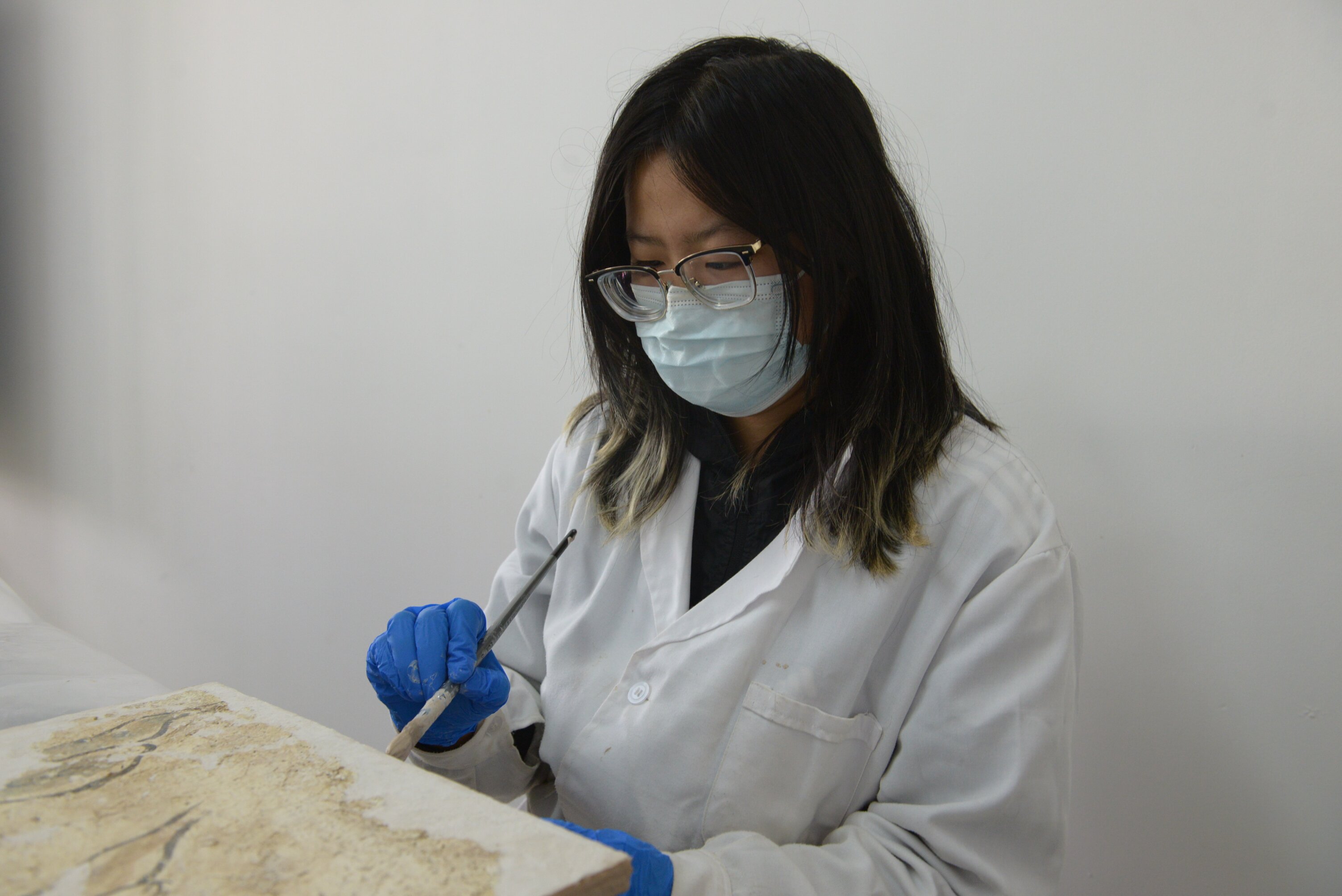

地仗层修补

拼对碎块

实习心得:

李汪帆:

修心补痕悟时光,泥地生花守匠心

我们壁画修复即将进入尾声。在壁画正面制作泥质地仗时,我曾因长时间对着一块区域反复修补而感到烦躁。老师提醒我:“文物修复就像和时间对话,急不得。”通过调整心态,我学会了将注意力集中壁画整体,互相观察,不断调和泥质地仗,运用一定的技术方法,最终我们修补好了壁画的表面泥质地仗,虽然可能修补的过程很曲折,结果也并不是非常完美,但这次经历让我明白,耐心是文物修复最珍贵的品质。文物修复是跨越时空的对话,每一次与历史文物的接触都让我感受到文明的重量。这段实习让我更加坚定了守护文化遗产的决心,也让我明白:文物保护没有终点,只有传承者永不停歇的脚步。

李汪帆工作照

鹿一鸣:

匠心润色时光,修复带来成长

对我来说,这两个多月的实习时光,不仅是对专业技能的锤炼,更带来了心灵上的成长。面对壁画,最初急于动手修复的冲动,在老师“慢工出细活”的教导下逐渐平息。当我用镊子小心翼翼地揭开壁画表面的封护材料,或是耗费大量时间为壁画四周制作与壁画本体协调的地仗层时,原本浮躁的心慢慢沉淀,同时我也真切的体会到文物修复需要的不是急于求成,而是得专注与坚持。

每一次俯身观察壁画细微裂隙,都让我对文化遗产肃然起敬。那些历经岁月洗礼的壁画,承载着历史的厚重与古人的智慧,修复时稍有不慎就可能造成不可逆的伤害。这份沉甸甸的责任,让我从心底生出对文物的敬畏,也让我明白,修复工作不仅是技艺的传承,更是对历史的守护。

鹿一鸣工作照

董一翀:

实习感悟:清理壁画的细节与思考

在壁画修复实习中,我首次尝试用自制棉签蘸蒸馏水清洗壁画表面,这个看似简单的操作却让我对文物修复工作有了新的认识。

与现成的棉签不同,我们采用脱脂棉和竹签自制的棉签具有独特的优势。面对不同大小的泥渍区域,可以随时调整棉头尺寸:处理大面积污渍时缠绕较厚的棉团,清理精细纹样时则捻出细小的笔尖。看似简单的自制棉签,实则蕴含着"工欲善其事,必先利其器"的古老智慧。

自制工具虽然简单,但正是这种对细节的重视,体现了文物修复工作的严谨性。这次经历让我更加敬畏这份工作,也激励我在今后的实习中继续保持专注和谨慎。

董一翀工作照

尹文楠:

泥砂调配凝古韵,毫厘精修续文明

文物保护修复实习进程已经过半,时间来到了第九周。在壁画修复的这些日子里,我学到了很多,对减薄、加固、泥渍和修补地仗等各个已经上手的工艺越来越娴熟。

最近正在进行为壁画四周修补地仗层工作,这一过程中,我深刻领悟到了文物修复工作的不容易。从选择合适的填补材料到填补过程进行中,每一个细节都可能影响到最终的效果。在白灰、土、砂、加筋材料以及AC33乳液几种成分配比的不断调换下,制作多个试块观察,选择出最合适当前修复壁画的材料。在修复过程中,小组成员相互鼓励,共同发力,小心谨慎地填补地仗材料。修复工作需要我们极大的耐心和细心,也需要扎实的专业知识和技能。

除了小组内壁画修复外,筛选地仗材料实验也让我感悟颇深。实验成果的获得不是一蹴而就的,需要我们反复尝试与努力。近期,实验进展很快,总结已经完成的实验结论让我头疼,但是也收获很多,锻炼了我的逻辑思考能力。

在壁画修复实习中,我深刻体会到文物保护的神圣与不易。每一次修复都需严谨考证与细腻手法,历史尘埃下的艺术重生让我既敬畏又自豪,传承技艺更需守护文明初心。

尹文楠工作照

原梓帆:

在壁画修复中成长:从懵懂到上手

在参与壁画修复实习的这段时光里,大半的实践历程如同一把钥匙,为我打开了文物保护领域的深邃之门。从最初的懵懂到如今逐渐上手,每一次操作、每一次学习都让我对这份工作有了更深刻的理解与感悟。

初入修复现场,我就被严谨的工作氛围所震撼。在前期准备阶段,我们运用显微观察等手段,像侦探般探寻壁画的“前世今生”。通过查阅文献,我了解到不同朝代壁画制作工艺的差异,这不仅加深了我对文物历史价值的认知,更意识到修复工作绝非简单的“修补”,而是对文化传承的郑重守护。

修复实操过程是挑战与成长并存的战场。从表面污染物清理到地仗层修复,每一个环节都需要全神贯注。清理壁画表面灰尘时,我曾因操作力度不当,险些损伤脆弱的颜料层。老师手把手教导我“轻如抚羽”的技巧,让我明白细微之处见真章。在参与地仗层填补工作时,涂抹不平,抹面不光,用力不到位,一直需要返工,在请教老师同学之后,问题有了很好的改善。

团队协作让我收获颇丰。与老师并肩作战,我感受到合作的魅力。我在团队中从“观察者”逐渐成长为“参与者”,学会在沟通中取长补短,共同攻克难题。

原梓帆工作照

这段与千年壁画对话的日子,让我们深刻体悟到文物保护不是简单的“修旧如旧”,而是在尊重历史痕迹的前提下,用科学的匠心赋予其新的生命力。我们不仅是文明的修复者,更是时空的编织者,用指尖的温度让脆弱化为坚韧,让残缺重绽芳华。在未来的日子里,我们会以更精进的技艺和更赤诚的初心,继续在文化遗产的长河中溯流而上。

文字|鹿一鸣 李汪帆 董一翀 尹文楠 原梓帆

图片|文物保护修复队

编辑|贺文婷

一审|郭建英

二审|贾 尧

三审|王小娟