宋金的匠人将矿物颜料研磨成粉、在墙壁上勾勒线条时,或许未曾想过,千百年后会有另一双手隔着时光与他们交叠——2025年的修复室里,我们正在热敷软化粘合剂,如同解开一道横跨数个世纪的封印。墓室壁画上褪色的衣衫在灯下渐次显露真容,我们既是在清理泥土的残留,亦是在剥落时间本身的沉积层。

本周我们的主要工作是为翻面后的壁画做表面的揭纸、拼对、泥渍清理工作。

揭开壁画表面的“保护层”,是一项需要百分百精力投入的工作,热敷、溶解、揭布、揭纸、加固、粘接……每一个步骤都必须眼尖、手稳,精细的操作才能保护壁画的颜料层不被二次破坏;了解粘接材料的物理与化学性质,才能更好的将各种试剂调整到合适配比、应用到正确地点;认真研究壁画表面的病害类型,查阅相关资料,学习成功经验,才能精确地修护壁画的裂痕。

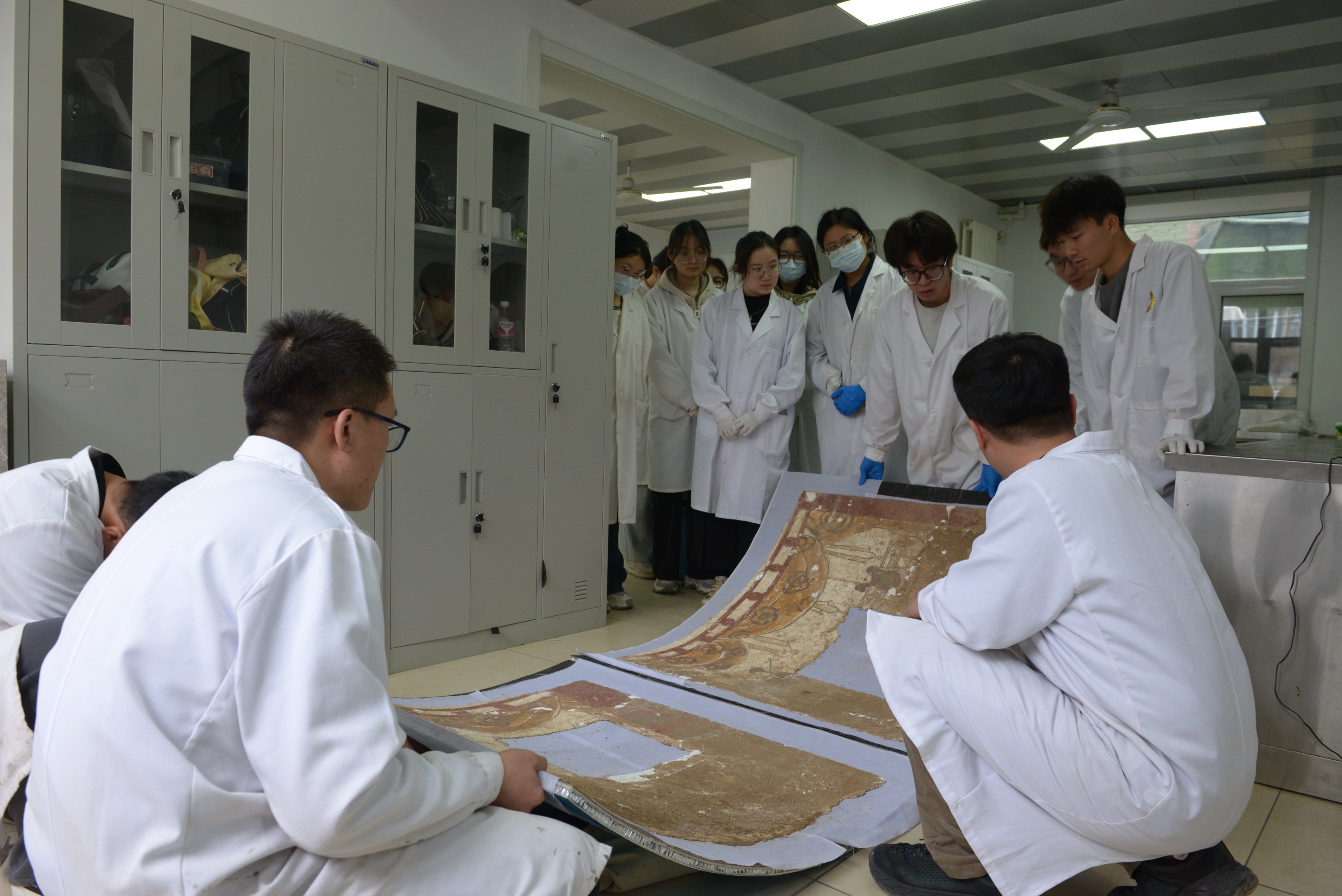

小组工作照

利用原始影像资料为依据,将同一墓室的壁画进行拼对定位,确保更换新支撑体的壁画相对高度与原始样貌相同,当一块块单幅壁画变成相互联系的整幅壁画,我们好似回到了它们还未被揭取的样子,更让我们坚定了修复好壁画、让他们回到原本样子的决心。

壁画初步拼对定位

粘接新支撑体

4月8日上午,我们学习了中国科学院地质与地球物理研究所王光杰老师主讲的《磁测考古勘探响应特征初步研究》。磁法勘探作为地球物理勘探技术的重要分支,自上世纪90年代起便应用于考古调查与勘探工作。近年来,随着高灵敏度磁测仪器的迭代升级,该技术在地下遗存的快速识别与精准探测方面展现出显著优势,已在山西、山东等地的考古实践中取得突破性进展。王光杰老师通过山西考古的磁法勘探数据显示,其工作效率较传统勘探方法明显提升,且磁测数据与后续勘探、发掘所获遗迹的位置、平面形态、规模等关键信息高度吻合。这一成果不仅验证了磁测技术的可靠性,更揭示了其在考古勘探领域广阔的应用前景。本次讲座通过系统梳理磁测技术的演进脉络与实践效能,深化了我们对考古勘探技术创新的理论认知。

王光杰老师讲授《磁测考古勘探响应特征初步研究》

4月10日下午,在山西考古研究院五楼会议室召开了保护修复实习第一次班会。会上,五个小组分别汇报了东汉湖村壁画墓的修复进展:目前有15块壁画正在修复,工作内容涵盖前期调查、地仗减薄、地仗修补、更换支撑体、正面清理等工序;同时,各小组合作进行地仗补全材料筛选实验,目前已取得一定进展。此外,各小组提出了修复过程中遇到的一些问题并进行反思。汇报后,贾尧、尉睿业、张晓娟老师与同学们交流并提出指导建议:强调修复需结合理论总结与规范记录,通过影像留存过程档案;实验需科学设计并及时复盘;工作日志需细化内容、规范术语,拍摄对比照需角度一致。本次班会通过总结阶段成果与相互交流,为我们的后续工作的开展提供了宝贵经验。

第一组 郭建英

第二组 李晓

第三组 李步康

第四组 鹿一鸣

第五组 姚思宇

贾尧老师发言

实习心得

张健强:耐心雕琢修复细节,细心守护壁画之美

在壁画翻转至正面后,本周开始进行壁画正面揭布揭纸与画面清理工作。揭布揭纸工序非常需要耐心,由于局部颜料层强度不足,稍有不慎都有可能导致颜料层掉落,所以不能急于行动,必须要将布和纸表面的粘结材料进行充分软化之后再进行下一步操作。揭布揭纸时也要注意先后顺序,做到逐层湿润揭取,避免急于求成而导致画面遭到破坏。面对画面上的泥渍,需要使用脱脂棉蘸取2A溶液的方法来进行清理,在老师的指导下我学习了具体的操作手法和注意事项,避免画面污染。实践中,我深刻体会到"力度"的分寸感——轻一分无法剥离污垢,重一分可能损伤颜料层,唯有耐心与专注才能找到平衡点。

张建强工作照

李姣燕:实习促技能提升,勇担壁画传承使命

一个多月的实习生活,让我在专业技能上有了很大的提升,我逐渐接触到了更复杂的修复工作,如揭纸、加固颜料层等。这些工作更加需要耐心和技巧。我们小组负责的M1-B3壁画面积大、颜料层强度低,在揭纸过程中我们遇到了很大的困难和挑战。我们对揭纸使用的手法不断地进行尝试和调整,稍有不慎就可能对壁画造成无法挽回的伤害,每一次的修复操作,都像是在进行一场精细的手术,容不得半点马虎。在老师的悉心指导和团队成员们齐心协力的配合下,我们尽最大努力,最终成功地将壁画原貌较为完好地揭露出来。回顾这一阶段的实习生活,我收获颇丰,但也深知自己还有很多不足之处。在未来的学习和工作中,我将继续努力,不断探索和创新,不断提升自己的专业技能,以更加严谨的态度和更加饱满的热情投入到壁画保护修复事业中。在这个快节奏的时代,人们很容易忽视历史文化的价值,参与壁画保护修复工作,让我产生了一种强烈的使命感,我有责任和义务保护好她们,让她们能够传承下去,让更多的人了解和欣赏到古代文明的魅力。

李姣燕工作照

李好:刀锋轻抚千年痕,重焕壁画新生机

壁画被翻转到正面,M1-B3再也不是修复方案中的扁平照片,而是可触可及的鲜活线条。当修复刀触碰壁画的裂痕,仿佛在与千年前的工匠隔空对话。拼对残片时,我常想象它们在过去的日子经历了什么:画师挥舞毛笔的自信、颜料渗透进灰泥的呼吸……但是墓室壁画的使命,就是湮没于黑暗,在黑暗中,它或许经历了温湿度的剧变,让壁画结构膨胀收缩;盐分的迁移、结晶,让表面酥碱、结构破坏;壁画经历了太长的时间,自身的颜料层已不复鲜艳、胶结材料老化,颜料与地仗间的附着力也已下降……我们的工作,也就是我所认为的、文物修复最动人的地方,或许在于借助现代科学的力量,让沉睡千年的斑驳壁画重现风采。揭开保护纸的瞬间,裸露的不仅是褪色的颜料层,更是一段被折叠的时间。我们不过是历史的临时保管者,但在这短暂的相遇中,能亲手抚平时间的皱纹,已是莫大的幸运。

李好工作照

李若惜:直面修复挑战,领悟文物修复价值

在一个多月沉浸式的壁画修复实习里,我深刻领悟到了这不仅仅是一场技术的磨练,更是一次近距离与文物接触的机会。

对我来说,地仗层减薄与揭纸是整个修复过程中最具挑战的两步。地仗层减薄,不仅考验着我的手部稳定性和操作精度,更需要我时刻保持高度的专注力,时刻警惕,绝不能让脆弱的白灰层受到损伤。

而揭纸时,每一次轻轻用力,都可能决定着壁画颜料层的命运,稍有不慎,黏连处的颜料层就会因受力不均而意外脱落。

这一阶段的实习,让我深刻认识到文物修复工作的重大意义。每一次修复,都是让文物重新焕发光彩的重要一步,让它们所承载的历史记忆得以延续。在之后的实习,我将带着这份对文物的敬畏之心,继续对修复技术的学习。

李若惜工作照

李晓:于修复工作中,感悟历史守护真谛

本周的修复工作让我对壁画修复有了更深的体悟。在将壁画翻转正面的过程中,团队协作的每个动作都必须精准同步,任何失误都可能造成不可逆的损伤。揭除纱布和皮纸时最为考验耐心,需要一边软化粘合剂一边用镊子轻柔剥离,同时仔细观察颜料层状态,发现颜料层脱落时即使回贴。当看到皮纸下斑驳的原始色彩时,我为历史的痕迹感动。

这一段时间让我深刻体会到修复工作的双重性——既要运用现代技术干预,又要最大限度保留历史原貌。前辈们"最小干预"的原则启示我:修复不是创造,而是守护。这一周的工作让我明白,文物修复不仅是技术活,更是一场与时间的对话,需要以敬畏之心对待每一道历史痕迹。未来我将继续磨练技艺,用专业和耐心守护这些文明的见证者。

李晓工作照

在修复室流转的灯光下,我们与宋金的工匠共享着同一份虔诚。指尖触碰的不仅是斑驳的颜料层,更是文明传承的隐秘年轮。每一次揭纸都是对历史的重新解读,每一道裂痕的弥合都在缝合时间断裂的经纬。我们用现代试剂溶解的不仅是羟甲基纤维素,更是在破解物质与岁月缔结的密码;以脱脂棉轻拭的泥渍里,藏着古人对永恒的执着与今人对文明的承诺。壁画修复从来不是单向的技术操作,而是跨越千年的双向奔赴——当褪色朱砂在试剂下重新呼吸,当断裂的墨线在拼对中续写篇章,我们终于懂得:所谓文物保护,不过是让两种时间相遇时,都能保持应有的尊严与温度。文物修复师既是历史的解码者,也是未来的托付人,我们以科学为舟、以敬畏为楫,在这条逆流的时间长河中,护送着文明的星火走向更辽阔的彼岸。

文字|李姣燕 李 好 李 晓 李若惜 张健强

图片|文物保护修复队

编辑|周峻秀

一审|郭建英

二审|贾 尧

三审|王小娟