实践培训:

万叠丹青摹状貌,一处深墓护真颜。这些沉睡在墓葬深处的时代绘本,已被光阴洇染成迷离幻境,每一粒剥落的泥皮、每一丝黯淡的颜色,都恍若时光流逝时短暂的驻足,而我们手中的件件工具,恰是重织往昔的织线。本周,壁画修复工作聚焦于背部地仗补强,并翻转到正面进行揭布揭纸、前期调查、表面清理和粘接碎块等工作。

对于背部粗泥地仗减薄完成的壁画,我们继续对其进行“人为增肌”即地仗补强工作。背部地仗加固工作完成后,进行了背部白灰地仗的补全和粗泥地仗层的补强,使用靠尺、水平仪等工具对补强后的地仗进行找平。白灰和泥料的配置与精准填补、修复工艺的严格要求,地仗补强工作的每一步都容不得马虎。为地仗补强完成的壁画粘接无纺布使其形成稳固的整体,以备后续将其翻转到正面。

接着为了让壁画有一个安全稳定的“靠山”,我们根据壁画量体裁衣,为壁画制作新的弧面支撑体。依托壁画原始支撑架,使用环氧树脂、聚酰胺树脂1:1配制作为粘结材料,依次粘贴裁剪好的碳纤维布、软木、多层玻璃纤维布、蜂窝铝芯、铝板,确保所有材料间粘接紧实,最后均匀配重晾干。

对于翻转到正面的壁画,我们主要对其进行了“面部理疗”即表面清理工作。壁画表面除尘后,将蒸馏水烧至 60℃以上,用热毛巾湿敷在原始封护的纱布和棉纸表面至胶结材料完全溶解后揭除纱布和棉纸。揭布揭纸后对画面进行进一步精细调查,填写文物基本信息表、文物现状记录表并绘制病害图。通过泥渍清理材料及工艺筛选试验后,使用棉签蘸取 2A 溶液清理表面泥渍。揭除提前加固好的壁画碎块表面的纱布和擦镜纸,依据原始影像资料进行预拼对。

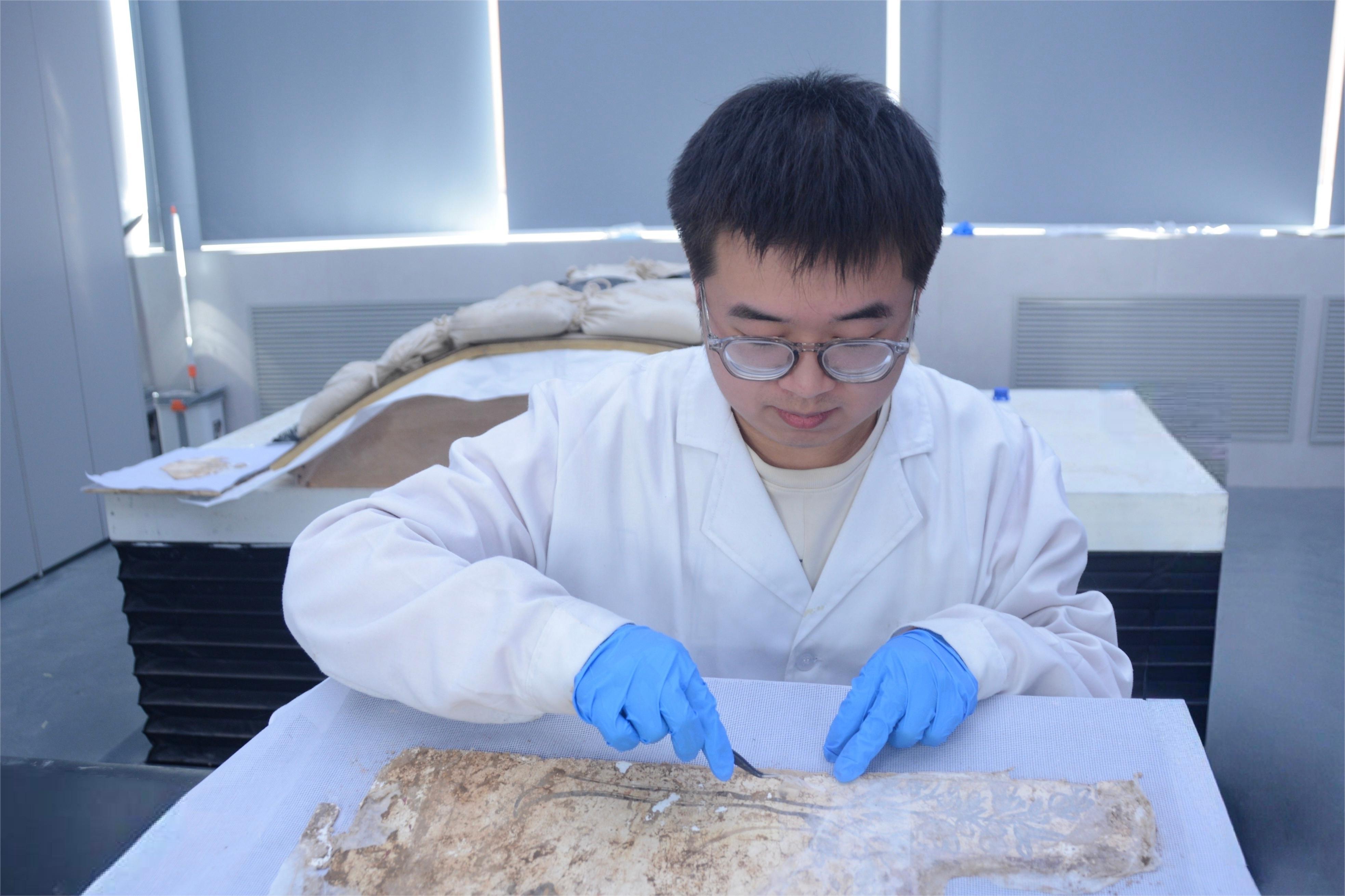

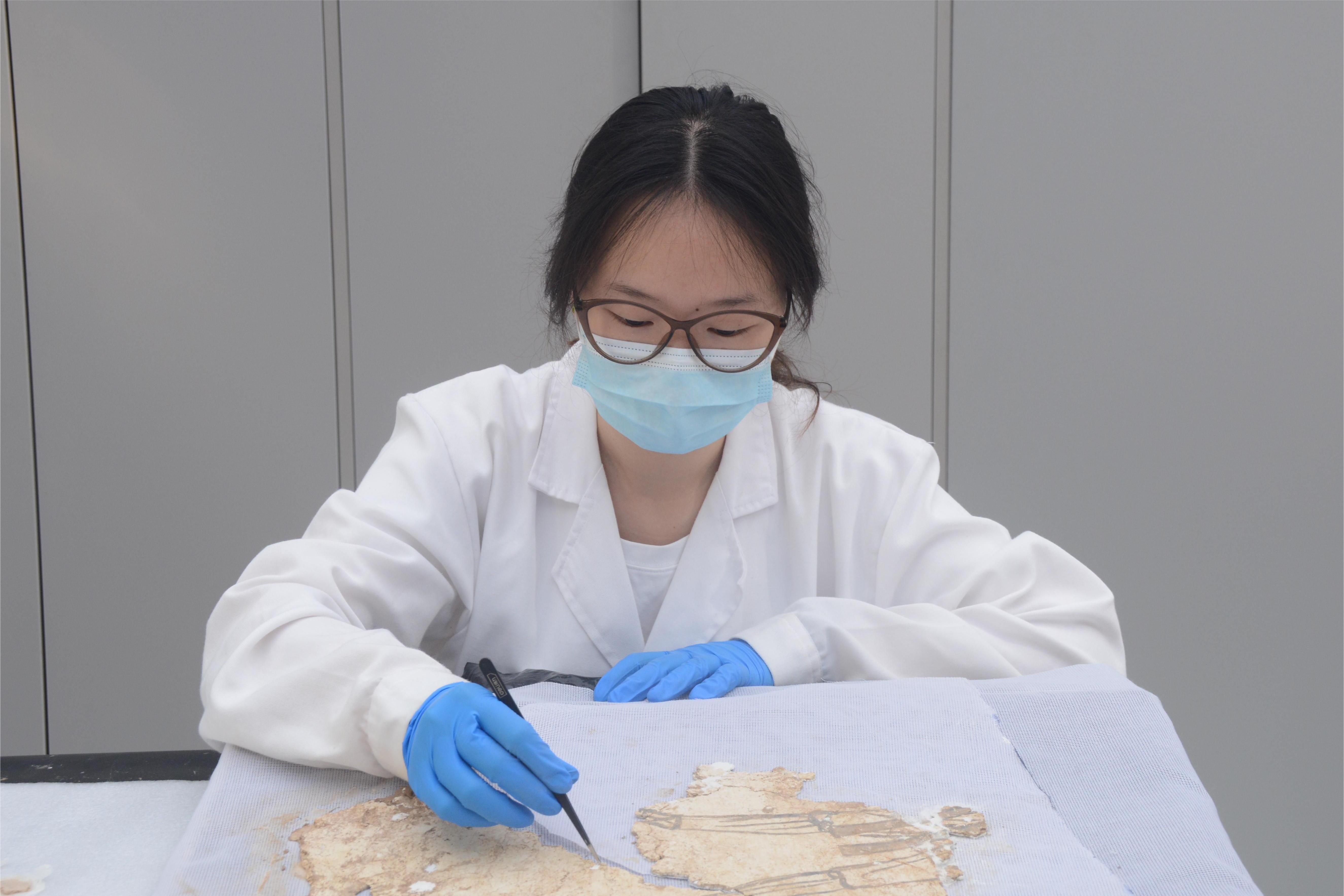

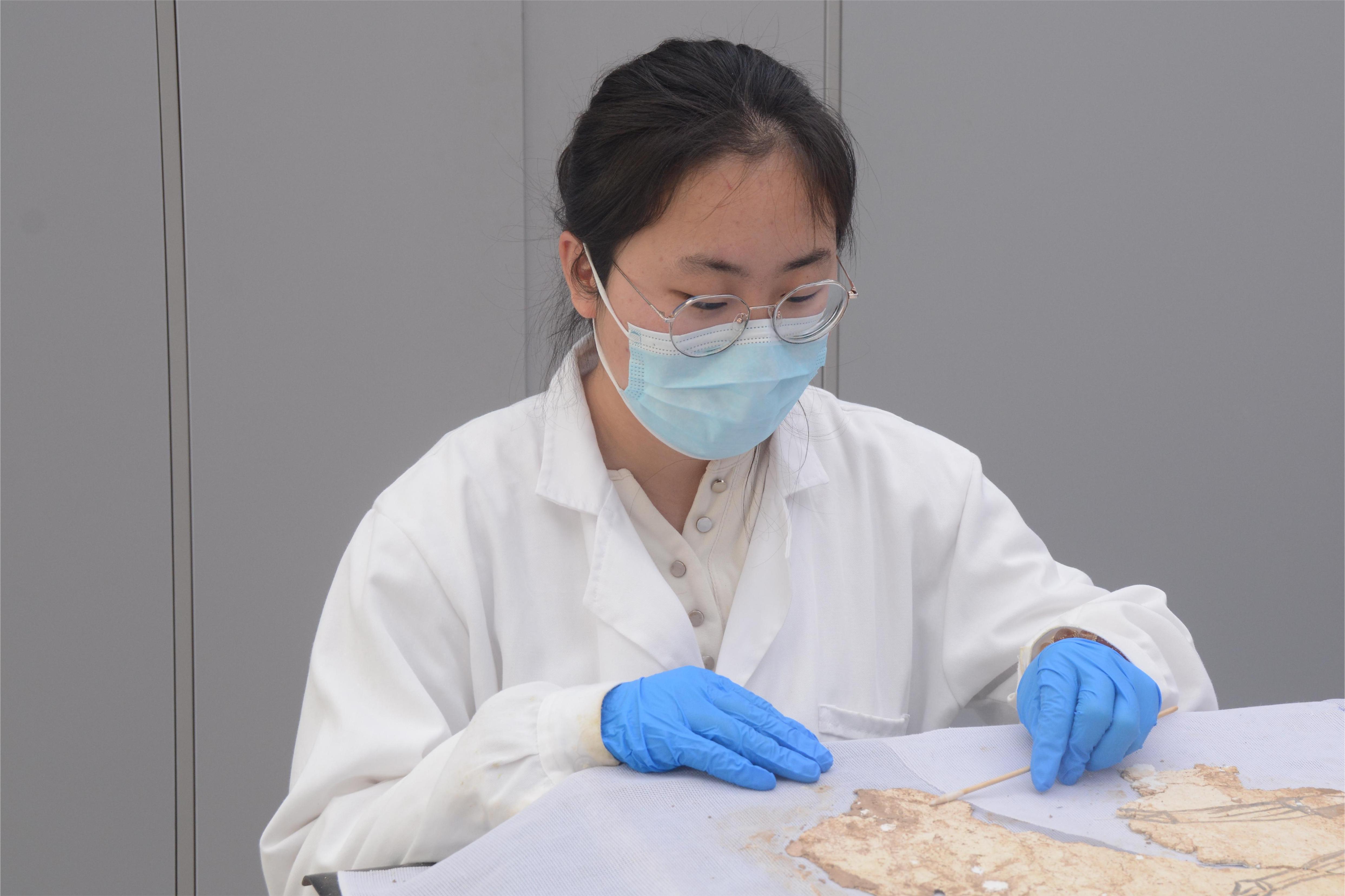

集体工作照

集体工作照

泥渍清理材料及工艺筛选试验

壁画背部地仗补强

制作弧面支撑体

尉老师讲解补强地仗泥

理论学习:

3月27日上午尉老师带领大家参观文庙蛇年特展,为大家详细讲解了本次修复的墓葬壁画的空间结构、壁画修复原则以及修复的社会价值相关内容。原真性原则强调修复必须基于确凿的历史文献、图像档案或现存实物依据,确保任何干预具有可考源流,并仅对现存实体进行可验证的有限的修复。最小干预原则强调精准定位、控制边界、防控污染,在修复过程中要有明确的修复区域,保证不污染壁画其他不需要干预的范围。可识别原则要求做到“远观一致,近看有别”,在修复过程中,根据壁画特点,可以选择不同的修复工艺来体现可识别性,例如在协色过程中可以降低修补颜色,采用影线法等。可再处理原则强调修复材料可逆性与技术可逆性,在修复过程中,应预见到文物在未来可能发生的变化,采用可逆性的修复方法和材料,为未来更优修复方案保留操作空间。美观性原则强调在确保文物安全稳定性的前提下,通过科学修复技术实现视觉协调性,使修复后的壁画既保留历史沧桑感,又呈现艺术完整性。壁画修复工作的社会价值体现在其既保存物质实体,又传承文化基因;既服务当代认知,又预留未来接口。这种价值超越简单的"修旧如旧",实则是通过科技与人文的深度融合,构建起连接过去、现在与未来的"时光机器"。

3月28日下午,我们聆听了中国艺术研究院音乐研究所王清雷老师的讲座,讲座以“从音乐考古观史前的礼乐制度”为主题,结合目前音乐考古发现所见的史前乐器为基础,并结合文献学和人类学的材料,探讨了礼乐制度的源流。在讲座最后,王老师对观众提出的问题一一进行解答。史前礼乐制度作为传统文化的根源之一,蕴含着古人的智慧与价值观念,而音乐考古为我们搭建了与史前文明对话的桥梁,让我们有机会重新审视和弘扬这些珍贵的文化遗产,使之在现代社会焕发生机与活力。

参观文庙蛇年特展

王清雷老师座谈“从音乐考古观史前的礼乐制度”

实习心得:

孙慧芝:妙手施新艺,壁画焕旧容

参与壁画修复实习,对我而言是一段意义非凡且充满挑战的历程。在这一过程中,我收获颇丰,对壁画修复有了更为深刻的认识。

本周我主要参与了壁画清理工作,在清理前期,我们进行了泥渍清理材料及工艺筛选试验,既要确保清洗剂能够有效去除污染物,又不能对壁画的颜料层等造成不良影响,同时也不能挥发过快。经过多次试验和比较,才找到最适合的清洗剂。在实际清理操作中,每一个动作都必须小心翼翼,有时候,仅仅清除一小块污染物就需要花费很长时间,这考验着我的耐心和细心。而且,清理过程中还需要时刻观察壁画的反应,根据实际情况及时调整清理方法和力度。当看到污染物一点点被清除,壁画原本的色彩和图案逐渐显现出来时,那种成就感是无法言喻的。

壁画清理工作让我深刻认识到文物保护的重要性和复杂性。每一幅壁画都是独一无二的文化遗产,承载着丰富的历史信息和艺术价值。我们作为文物保护工作者,要不断学习和提升自己的专业技能,以高度的责任感和敬畏之心对待每一项工作,让这些珍贵的文化遗产能够世代传承下去。

孙慧芝工作照

张佳琦:五周实习路,壁画传承心

五周的壁画修复实习,从生疏懵懂到逐渐熟练,每一步都倾注心血,也收获了无数宝贵经验。

实习过程中,我亲身体验了壁画修复的每一个细微环节。从病害的细致勘察,到碎块的精心提取与加固,再到地仗层的减薄与加固,每一步都需极致的耐心与细心。还记得在减薄地仗层时,我手持手术刀,心无旁骛地控制着手下的角度与力度,生怕一丝疏忽就会对壁画造成不可逆的伤害。

除了技术上的不断挑战和突破,团队协作的力量也给我留下了深刻的印象。我们共同商讨修复工艺,分工协作,有人负责记录环境数据,有人准备修复工具,还有人负责拍摄记录修复过程。大家齐心协力,共同为壁画的重生贡献着自己的力量。

壁画修复的意义何在?它不仅仅是一项技术活,更是一种对历史的尊重和传承。修复刀剔除的不仅是地仗层,更是我的浮躁;地仗土填补的不只是地仗缺损,更是文明传承的断点。当某日亲手将这东汉湖的宋金墓壁画修复如初,新补的土红颜料在时光中渐次包浆,方知我们既是历史的修补者,亦是未来文明的奠基人。

张佳琦工作照

杨钰尧:技艺磨砺 精神传承

在这一个月的实习里,我收获了很多。在老师的指导下,我们深入了解了修复壁画的工艺步骤。从最初的一知半解到如今的熟练掌握,每一个环节都让我受益匪浅。减薄、加固、补强、揭纸、揭布、清理等这些看似简单的步骤,实则需要极大的耐心和细心。而让我感触最深的是补强。这确实是一项不太容易的工作,每一次修补都需要用靠尺仔细观察各个位置的高度,必须将泥压实、不能修补太高、碎块提取空出的空隙要注意不能封边、边边角角都需要做到平整。刚开始的时候,我出现了工具使用方法不对、边角不平整等问题,但随着实践经验的不断积累和老师的多次指导,我逐渐掌握了技巧。在实习的过程中,我深刻体会到了文物保护工作的重要性和艰巨性。我们的每一个动作、每一个决定都可能对它们产生深远的影响。回顾这一个月的实习生活,我感到无比充实和满足。我不仅学到了专业知识和技能,还培养了自己的责任感和团队合作精神。我相信,这些宝贵的经验将对我未来的发展产生深远的影响。我也期待着在接下来的实习中,能够继续学习和成长,为文物保护事业贡献自己的一份力量。

杨钰尧工作照

马熔:可巧手以继拙作,不可庸工以当精制。

在五周的壁画修复实习中,我系统参与了壁画保护修复的工作,包括前期调查、地仗层减薄与加固、画面清理、病害图绘制等环节,对文物保护修复的科学性和实操性有了深刻认知。

通过背部地仗层修复,掌握了试剂的配制、逐层减薄和补强技术,认识到每一步操作需兼顾科学性与历史原真性;使用制作的“棉签”清洗画面时,进行了清洗试验,学会了根据不同颜料层特性选择清洗溶剂,避免二次损伤;病害图绘制中,学习了运用CAD软件进行壁画和病害数据标注。

修复不仅是技术活,更是责任。老师反复强调“最小干预原则”,让我意识到保护的本质是延缓衰变而非过度修复。实习中养成的耐心和细致,将成为我未来工作的核心素养。

此次实习让我从理论走向实践,真正理解了文物保护“修旧如旧”的深意,也为今后返乡就业进行文物保护工作奠定了扎实基础。

马熔工作照

姚思宇:匠心融色彩,妙笔复丹青

在过去五周的壁画修复实习时光中,我仿若踏入了一段与历史对话、与艺术共舞的奇妙旅程,这段经历充实且意义非凡,从多个维度让我实现了蜕变与成长。

在日常的修复工作里,对我意志力的考验可谓不小。就拿补强壁画地仗层来说,泥料的调配与填补,都容不得一丝马虎。起初,面对繁琐的工序,我内心满是焦虑,总想着快速完成任务。但随着工作推进,我逐渐领悟到,耐心是修复工作的基石。我开始静下心来,全神贯注地投入其中,感受着每一次修复刀与壁画的交融。

团队协作在这次实习中也发挥着举足轻重的作用。我们团队成员各司其职,为了同一个目标齐心协力。有人负责对壁画进行表面清理,有人专注于地仗补强。在讨论修复方法时,大家各抒己见,思维的火花不断碰撞。我在这个过程中学会了尊重他人的想法,也勇敢地表达自己的观点,与团队成员建立了深厚的情谊。

在学习层面,我的收获同样丰硕。通过参与壁画的现状评估工作,我对壁画的结构、制作工艺以及常见的损坏类型有了更为深入的认识。而实际操作则让我的专业技能得到了质的提升,比如熟练掌握了表面清理的技巧,能巧妙地去除壁画表面的污染物,又不损伤其原本的风貌。

这段实习经历,让我深切感受到了文物保护的神圣使命。每一幅壁画都蕴含着古人的智慧与情感,它们是文化传承的重要载体。我们所从事的修复工作,不仅仅是让壁画重焕光彩,更是在延续历史的记忆,守护人类文明的瑰宝。这段经历也坚定了我在文物保护领域继续探索的决心,未来我愿不断提升自己,为这项伟大的事业添砖加瓦。

姚思宇工作照

田雨禾:以匠心为笔,绘文物新生

在参与壁画修复项目的一个多月时间里,我深刻体会到文物修复不仅是技术的实践,更是对历史的敬畏与对话。经过初步理论学习,我懂得壁画可能存在起甲、酥碱、颜料层脱落等多种病害,这让我明白,壁画修复不是一件很容易的事情:减薄时每次用手术刀轻触壁画表面,都能感受到跨越千年的文明脉动;配制试剂时精确到克的细微调整,让我感受到文物修复工作的严谨态度;随着支撑体上一层又一层材料的堆砌,我的成就感也越发强烈;翻转壁画亲眼看到壁画真容时,喜悦与震撼之情无以言表。壁画修复不仅是对文物的拯救,更是对人类文明记忆的保存。通过参与壁画修复,我收获的不仅仅是专业技能的提升,更是对文化遗产保护事业的深刻理解和热爱。每个文物修复者都是历史的接力者,我们的文物修复之路仍未结束,我愿继续在这个领域深耕,为保护人类文化遗产贡献自己的一份力量 ,让这些古老的艺术瑰宝在岁月的长河中永远闪耀光芒。

田雨禾工作照

王晨歌:匠心凝壁,古韵流芳

在这五周的壁画修复实习中,我收获了许多独特的感悟,深刻领略到文物修复工作的魅力与价值。

本周我主要参与了壁画正面的清理工作,这项看似简单的工作,实则需要高度的专注与十足的耐心。在利用脱脂棉包裹竹签自制工具清理泥渍时,必须时刻密切观察棉签与壁画的状态,防止因过度清理而对壁画造成损伤;在清理不同颜料的壁画区域时,棉签绝不能混用,以免造成颜料污染。初次面对待清理的壁画,内心满是敬畏与紧张,那斑驳的画面、模糊的色彩,仿佛诉说着岁月的沧桑变迁。壁画上的每一道裂纹、每一块褪色区域,都是历史镌刻下的深深印记,这让我深切意识到手中的工作责任重大。我明白,清洗工作必须慎之又慎,稍有差池,便可能对这珍贵的文化遗产造成不可挽回的损害。

这次实习经历,让我更加坚定了在文物保护领域继续前行的决心。我将带着壁画修复工作中收获的耐心、细心和团队协作精神,不断提升自己的专业素养。我相信,只要我们怀揣着对历史的敬畏之心和对文物保护的热爱之情,就能让更多的壁画重现昔日风华,让历史文化得以永恒传承。

王晨歌工作照

任奋强:修复传古韵,壁画续新章

在一个月的壁画修复实习中,我收获颇丰,不仅学习到了壁画修复的专业知识,还通过大量的实践操作积累了宝贵的经验。这段经历,如同一场跨越时空的对话,让我与历史文化遗产有了更亲密的接触。在实践中,地仗的加固工作给我留下了极为深刻的印象。粗泥及白灰地仗作为壁画的基础支撑,其稳定性直接关乎壁画的保存状态。在修复过程中,我深刻体会到这项工作的复杂性与重要性。每一次材料的调配,都需精准无误;每一个细微的操作,都需要全神贯注。这大大地考验了我的专注力和动手能力,更让我明白,壁画修复绝非简单的技术操作,而是一门融合了艺术与科学的综合性技艺。这次实习让我深刻认识到,壁画修复工作不仅技术性极强,更是一项需要高度责任感和细致耐心的事业。每一次操作、每一个步骤,都容不得半点马虎。稍有不慎,就可能对珍贵的文化遗产造成不可逆的损害。因此,我们必须以严谨的态度对待每一项修复任务,尊重历史、敬畏文化,用心守护这些承载着人类文明记忆的瑰宝。

任奋强工作照

文物是历史的见证者,壁画修复不仅仅是技术与艺术的结合,更是对历史的深情守护,每一幅壁画、每一件文物都承载着千年的故事,我们所做的就是让这些故事继续传承下去,为未来留下最真实的记忆。五周的实习中,随着修复工作的逐步推进,昔日黯淡的壁画逐渐焕发出新的生机。正如我们开篇所言,“丹青重焕昔日彩,壁画修复绽荣光”,随着文物修复技术的不断进步,我们会有更多先进的技术去保护文物,让这些文物得以重焕光彩。同时我们也坚信,这些修复后的壁画能够走出修复室,走进大众视野,而那些蕴藏在其中的文明密码,也将继续书写在新的篇章中。

文字|马 熔 任奋强 孙慧芝 王晨歌 姚思宇 杨钰尧 田雨禾 张佳琦

图片|文物保护修复队

编辑|韩子怡

一审|郭建英

二审|贾尧

三审|王小娟