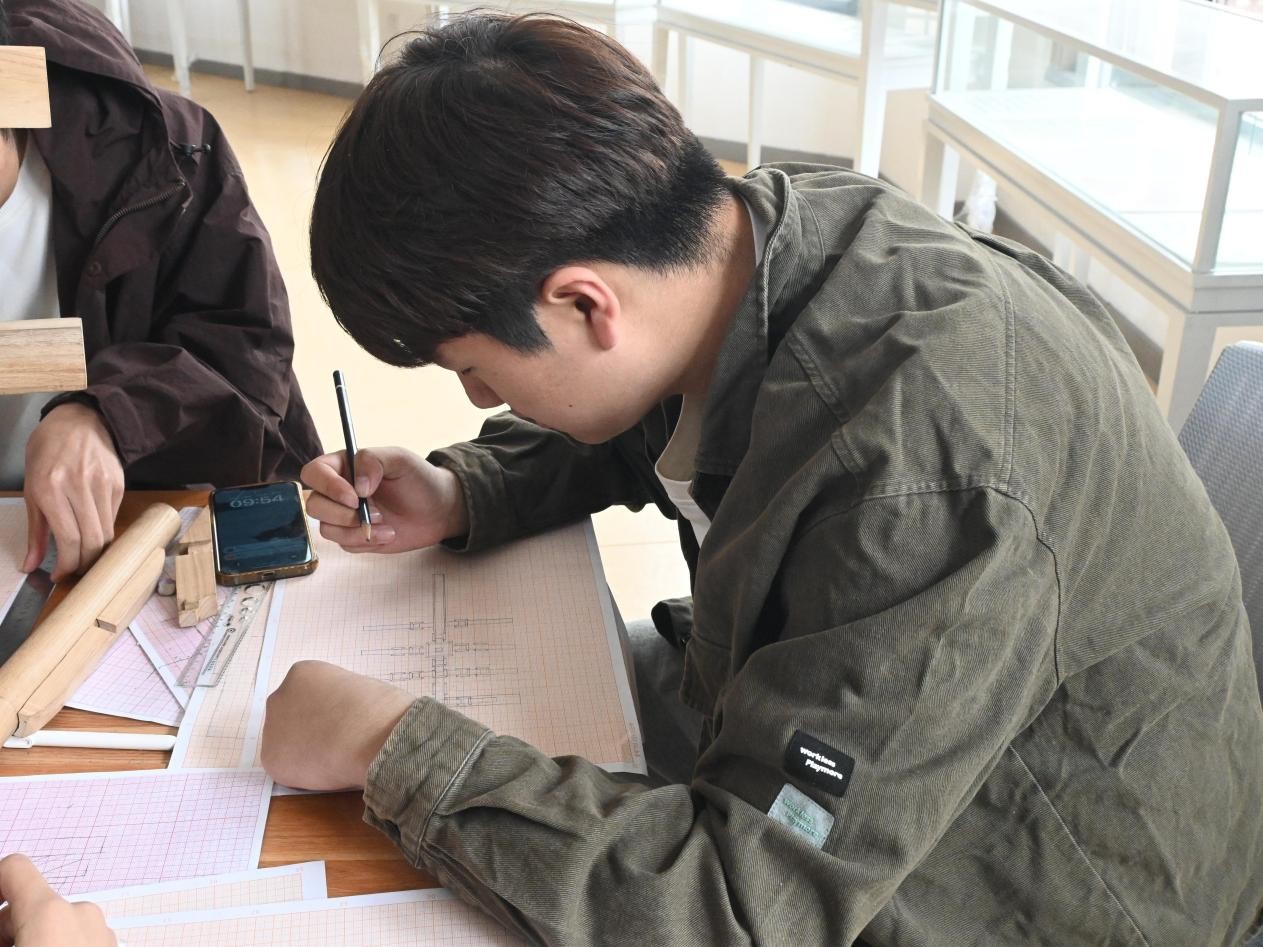

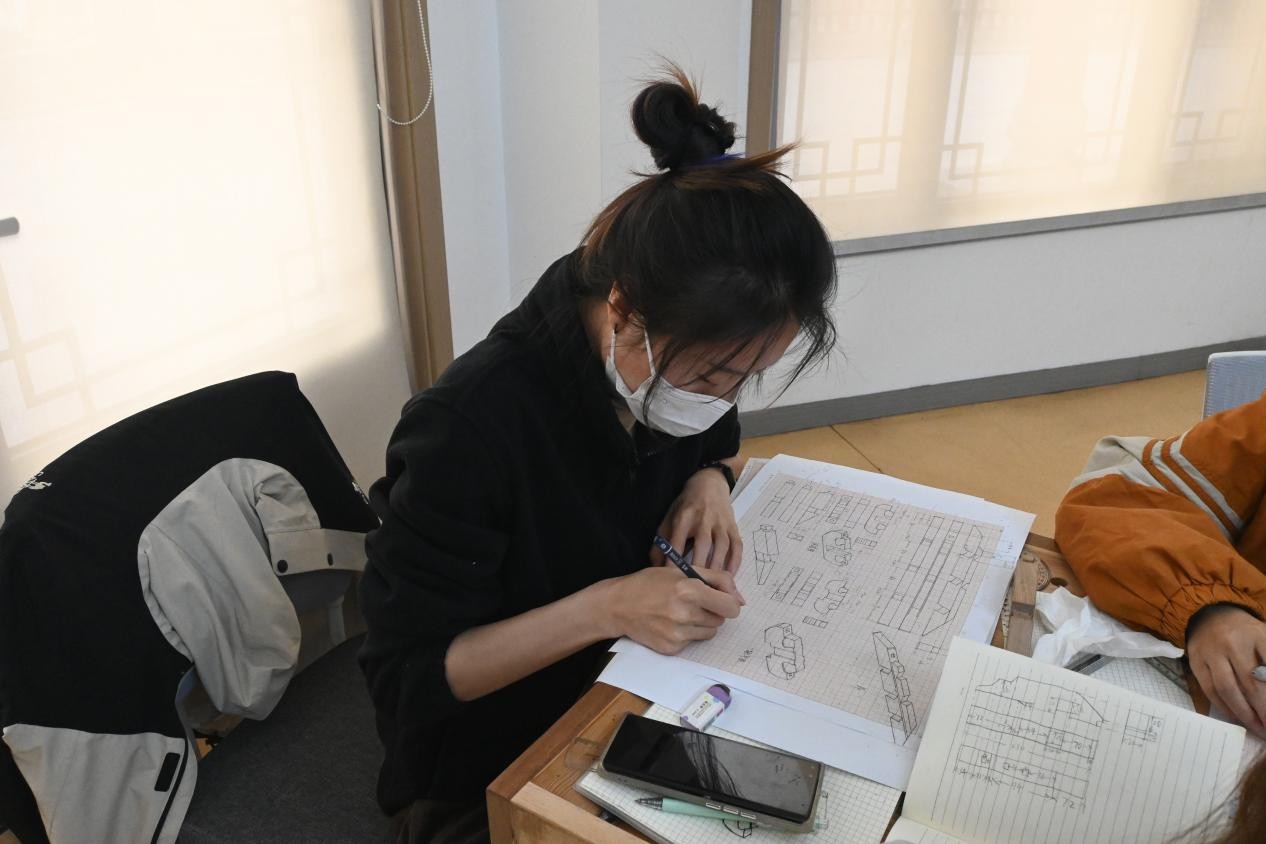

在古建实习基地的斗栱模型拼搭室里,在铅笔与米格纸的沙沙声中,一群青年学子正用尺规测量斗栱模型,以笔尖触摸营造智慧。本周实习中,同学们在带队老师们的指导下,以传统营造技艺为经,现代测绘技术为纬,通过手绘勾勒斗栱模型构件,利用CAD对佛光寺东大殿、晋祠圣母殿的柱头斗栱模型的平立剖面进行数字绘图,在测绘实践中感受古建筑的魅力。

理论学习:

3月24日,实习基地董事长荀建向同学们讲解了文物保护工程概述,向同学们详细讲述了保护工程项目从实施到结束全阶段的主要工作内容,还分享了自己从业过程中的经验与感受。3月26日,荀建以“山西传统木结构建筑概况及发展”,首先介绍了山西各时期建筑特色,接下来从晋北到晋东南、晋南,向同学们介绍了山西各地的建筑实例。在讲授过程中,同学们也积极互动,分享自己家乡的古建故事。3月27日,荀建老师拿出自己的青铜镜收藏,用图片结合实物向同学们讲述中国青铜镜的断代特征与纹饰特色,了解更多知识。在进行完青铜镜鉴赏之后,带队老师带领大家一步一步进行CAD制图的基础知识讲解与设置,同学们认真聆听,积极动手实践,从基础的图层设置到简单的图形绘制,逐渐掌握了CAD制图的基本技能。

实践操作:

本周内,在完成佛光寺东大殿柱头斗栱1:10模型平立剖面的测量与绘制的基础上,同学们化整为零,对斗栱的各构件进行三视图及透视图的绘制实操,加深了对于各个构件的了解与认识。在学习了CAD制图的理论操作后,同学们积极动手实践,将所学知识应用于实际操作中,开始进行斗栱模型平立剖面的制图实践。

实习心得:

贺子辉:本周我们的任务是绘制唐代佛光寺东大殿的柱头斗栱模型图纸。作为一名古建筑方向的学生,这次实践让我第一次近距离感受到中国传统木构建筑的魅力,也让我深刻体会到“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的道理。

上周学会拼搭后,绘制图纸成为新挑战。从面对复杂构件的困惑到完成流畅的测绘图,我体会到手绘不仅是技术传递,也是与古人对话的修行。首次在米格纸上勾画斗栱正立面时,手抖得厉害。老师要求“一笔成型”,但我连简单的栌斗轮廓都画不直。为了稳定笔触,我连续三天练习画直线、弧线和同心圆。当我终于能画出均匀的昂嘴尖锋时,我理解了古人“笔力千钧”的含义,那是无数次重复的结果。手绘过程中,我犯过无数低级错误:漏画栱眼、漏标材分数据,甚至漏画栱的上留和平出。每次用橡皮修改,米格纸都会起毛,仿佛在嘲笑我的浮躁。想起之前看到1937年梁思成手绘的佛光寺测绘图——那些工整的蝇头小楷、分毫不差的墨线,连斗栱内侧的朽蚀痕迹都被仔细勾勒。对比自己草稿上凌乱的涂改痕迹,我羞愧得无地自容。因此我强迫自己先在草稿纸上预演三遍,确认无误后再画成图——这大概是我对唐代匠人最笨拙的致敬。

笔下有误,心中有悟。这张不完美的手绘图,成了我走进传统建筑世界的第一块敲门砖。

黄伊琪:在绘制佛光寺东大殿柱头铺作模型的剖面图、仰视图、正视图以及每个构件的细节图时,要首先在图纸上勾勒出大致轮廓,观察其整体比例和透视关系,力求在图纸上呈现出最真实的形态。接着再进行精细描绘,测量精准的数据以确保线条的准确和流畅,观察每一个构件的形状、细节和连接方式,明确搭接关系。在绘制过程中,也要不断与实物进行对照,以确保图纸的准确性。

经过几天的绘图练习,我逐渐学会了如何将三维空间中的结构准确无误地转化为二维图纸。这个过程不仅锻炼了我的空间想象能力和绘图技巧,更让我对佛光寺东大殿柱头铺作的每一个搭建细节都有了更深的认识。每一次落笔,都是对历史的致敬和对文化的传承。阳光透过窗户,洒在铺满了图纸和绘图工具的桌面上,我们全身心地投入这份细致入微的工作中。那一刻,时间仿佛静止,只有笔尖在纸上沙沙作响,和心中的那份对古建筑的敬畏与热爱在不断流淌。

李佳慧:这周的实习生活让我受益匪浅,无论是在绘制佛光寺东大殿前檐柱头斗栱的1:10模型图纸,还是参加一系列讲座和课程,我都感受到了专业知识的积累和思维的拓展。

每天我都会进行佛光寺东大殿前檐柱头斗栱的模型绘制。在这个过程中,我不仅仅是按图纸进行绘制,更重要的是通过细致地观察和研究,将复杂的建筑细节转化为实际的图纸。在绘制过程中,我对每一跳华栱、每一个散斗的细节都有了更深刻地理解。除此之外,关于铜镜的讲座也让我大开眼界,通过老师的讲解,我了解了铜镜作为中国古代艺术和工艺的代表之一,承载了丰富的历史文化信息。还了解了铜镜的制作工艺,不同年代和不同地区的铜镜呈现出不同的风格,如东周时期的铜镜往往纹饰较为简洁,汉唐时期则更加注重装饰性和象征意义。在这些铜镜上,大小、纹饰、材质的变化不仅反映了不同历史阶段的技术发展,也展现了古代社会的审美趋向和文化价值。还有在CAD建筑绘图方面,老师的讲解让我对软件的操作有了更全面地了解。通过将不同类型的元素(如轮廓、填充、轴线等)分开,我们能够更加高效地编辑和查看图纸。每个图层的颜色、线型和厚度都有其特定的意义,这有助于我们清晰地表达建筑的构造和细节。

这些知识和技能的学习不仅拓宽了我的专业视野,也让我对传统文化和现代技术有了更加深刻地认识。未来的实习生活中,我期待能继续深入实践,探索更多建筑设计与文化遗产相结合的课题。

贾瑞琳:

这周我们在基地主要对佛光寺东大殿前檐柱头铺作的单个构件进行了手绘平立剖和45度透视图,以及对整个斗栱的平立剖面进行CAD制图。平面图重点表现层叠投影关系,立面图强调构件层次和装饰线,剖面图揭示榫卯结构。手绘需要我们对整体及分构件的比例都有掌握,尤其在45度透视图中,比例的掌握能让成图更协调,也方便后续的尺寸标注。在整个绘图过程中,我们直观认识到斗栱作为中国古建筑"弹性结构"的力学智慧,其层叠咬合的特点,既能承重又能缓冲外力,同时深刻体会到《考工记》"天有时,地有气,材有美,工有巧"的营造哲学。这周的实习不仅完成了从"认知构件"到"系统表达"的跨越,更在反复的测量、描线、纠错过程中,切身感受到传统建筑"毫米级精度"背后的文化重量。

李昊阳:这周我们在佛光寺绘制斗栱的平立剖面图。第一天,使用三角板观察交错叠压的木头结构,颈部感到酸痛。指尖触碰到栱眼里的蛛网,思考唐代工匠是否也有过类似的体验。画第一笔辅助线时,铅笔尖在纸上悬停许久,生怕出错。

撕掉第七张草稿后,发现画歪的弧线与木头真实的磨损痕迹重合,意识到误差中蕴含时间的痕迹。从此,铅笔开始跟随木纹走,线条呈现出自然的节奏。拆解昂的斜度时,通过木头的阴影理解了古人设计高挑屋檐的原因。笔尖沿着光暗交界滑动,感受到了穿越时空的宁静。在画栌斗的暗榫时,铅笔芯断裂,但继续用钝头描摹,粗糙的线条反而赋予了榫卯生动的形态。纸上的斗栱与真实的飞檐产生了共鸣。

这周结束时,图纸卷成筒状,如同握着新鲜的树桩。虽然未能画出完美的斗栱,但领悟到了木头所传达的真谛:真正的传承在于与时光对话时的温柔与尊重。

李思琪:本周内,我们主要对斗栱各部件进行测绘。首先,按照一定的顺序和方法,使用尺子等工具,我们对斗栱模型的各个部分进行逐一测量,包括斗、栱、昂等构件的长度、宽度、高度、弧度等,同时注意记录构件之间的相对位置关系和连接方式,绘制详细的草图。然后我们根据测绘所得的数据和草图,运用手工绘图的方式,绘制斗栱模型的正视图、侧视图、俯视图、透视图等,力求准确地呈现斗栱的形状和细节,同时注重线条的流畅性和比例的协调性,通过绘画进一步加深对斗栱的理解。

通过实际操作测绘工具和进行绘画,我熟练掌握了古建筑测绘与绘画的方法和技巧,提高了自己的空间想象力和绘图能力,能够更加准确地表达古建筑构件的形态和结构。同时,在对斗栱模型的研究过程中,我深刻体会到了古建筑文化的博大精深,了解到斗栱作为中国古建筑中独特的装饰构件,不仅具有承重的功能,还蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值,增强了对传统文化的认同感和自豪感。在实习过程中,与同学们共同完成测绘与绘画任务,通过交流与合作,我学会了倾听他人的意见和建议,发挥各自的优势,提高了团队协作的效率和质量,培养了我良好的团队合作精神。

从耳平欹䫜到上流平出,每一根铅笔线条都承载着对古建匠心的敬畏,每一组等比例手绘图都凝结着传统建筑智慧的现代解码。这场融合了传统营造技艺与数字制图技术的特殊实训,让资料上的"双杪双下昂"跃然纸上,让营造智慧以更加直观、精确的方式呈现出来。在下周的学习中,同学们会继续深入地探索古建筑数字绘图奥秘,将所学知识运用到实践中,进一步提升自己的专业技能和综合素质。

文字来源:古建队

图片来源:古建队

一审:李静怡

二审:任毅敏、段恩泽

三审:王小娟