习近平总书记于2014年3月27日在联合国教科文组织总部发表演讲时曾说:“我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。”

2025年4月18日至4月20日,2024级考古学专业的42名同学在郭梦雨老师的带领下,前往山西临汾、陕西西安、河南三门峡,开展了为期两天半的“考古学通论课程实习(上)”。

4月18日下午,经过几小时的车程,我们到达临汾市博物馆。临汾市博物馆建于1993年,是一座集文物收藏、保护研究、展示宣传、教育服务等功能于一体的综合性博物馆。2020年12月,被评定为第四批国家一级博物馆。这里珍藏着超过10万件文物,以恢弘的展陈讲述着从远古到明清的晋南史诗。馆内以“远古足迹”、“最早中国”、“晋霸春秋”等主题展厅为核心,系统展示了临汾从旧石器时代到明清时期的历史文化,尤以陶寺遗址、晋国文物等最具特色,凸显了临汾作为“华夏文明发源地之一”的重要地位。即使天逢大雨,也阻挡不了大家学习参观的热情。

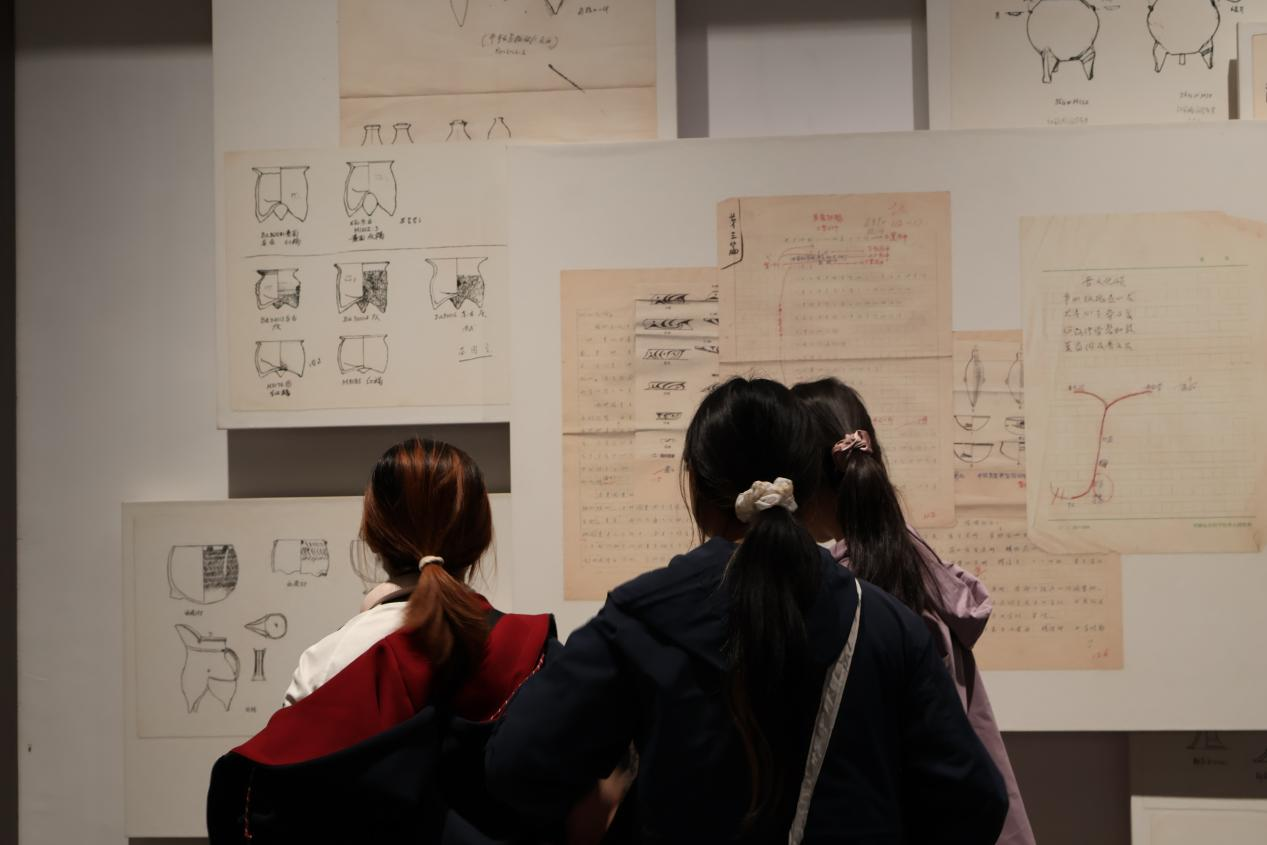

次日一大早,我们便出发赶往西安市,于中午到达中国首家考古专题类博物馆——陕西考古博物馆。作为考古学科专题博物馆,该馆将文物与出土背景结合,以考古的视角解读遗址,勾勒出中国考古和陕西考古的发展脉络,展示了中华文明多元一体的总体特征。通过展陈设计,让公众走近考古、了解考古,共享文化遗产保护成果。陕西考古博物馆收藏了出土文物20万余件,展示的文物中有90%为首次展出。博物馆常设展览以“考古圣地,华章陕西”为主题,分为“考古历程”、“文化谱系”、“考古发现”、“文保科技”四个篇章。陕西考古博物馆对于提高陕西文化遗产保护利用和管理的水平、增强中华文化的国际影响力、促进陕西文化产业发展等方面,都具有重要的意义。经过几小时的参观,大家都有所收获。

张宇航同学说:“在这次实习过程中,陕西考古博物馆给我的印象颇深,老师在课堂上讲授的知识和眼前所见的实物一一对应。鉴于实习要求,我主要参观了新石器时期的有关展区。经过仔细观察馆陈的陶器,我对器形、纹饰有了更深刻的认识。展厅的布展也十分美观有趣,展柜和展柜之间,穿插着文字溯源或阶级制度的木质游戏版、详细介绍相关文物的电子屏等。馆内各种考古历程的介绍更是让我对考古这项事业有了更大的向往与决心。”

4月20日上午,大家乘车来到三门峡市,参观三门峡庙底沟博物馆,这是一座以庙底沟文化为核心专题的考古遗址类博物馆。该馆集中展示庙底沟遗址出土的史前文物及研究成果,重点呈现庙底沟文化彩陶、石器、骨器等生产、生活遗存。通过考古地层剖面、文化谱系对比和数字化展示手段,系统阐释庙底沟文化在新石器时代的重要地位及其对中华文明起源研究的学术价值,突出其“早期中国”文化标识的重要意义。

最后,我们乘车回到山西临汾,在讲解老师的带领下参观陶寺遗址博物馆。陶寺遗址博物馆是依托陶寺文化建设的一座专题性遗址博物馆,展示了距今4300年至3900年陶寺文化的考古发掘与研究成果,具有重要的文化和历史意义。博物馆的展陈设计以“自然与文明之光”为主题,设有多个展厅,全面展示了陶寺遗址的考古成就。

这次为期两天半的实习让来自福建的肖可欣同学体会到:“新石器时代考古学文化的面貌丰富多彩,文化成就如一颗颗璀璨明珠,而黄河流域又是五千年中华文明发生、发展的重要地区。虽身处异乡,却因近距离触碰历史遗存而感知到了中华文明的脉络,让我与远古文化倍感亲近。”

万年的丁村人沿着汾河昂首向前,千年的庙底沟之花依然绽放光彩,当陶寺的第一缕晨光亘古不变地照耀着大地,一个名为“华夏”的民族悄然降生。在黄河畔,在华山下,晋陕豫这片沃土孕育着最初的中国。经年累月的历史吹拂着灿烂文化,考古学迎着历史的脚步缓缓而来。这是一场属于考古学的朝圣,我们将沿着前人的步伐,一路学习,一路思考,一路成长。考古学回溯过去的征途还未结束,而我们几世几代的光华仍将继往开来。

文字|何伊寻 薛瑾乐

图片|薛瑾乐

编辑|韩子怡

一审|郭梦雨

二审|刘小芳

三审|王小娟